Мурманская область геология и полезные ископаемые

Ïðèðîäà »

Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå

Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå

|

| Ìàãíåòèò — æåëåçíàÿ ðóäà Êîâäîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ |

«Ïîëóîñòðîâîì ñîêðîâèù» íàçûâàþò íàøó îáëàñòü çà îáèëèå â åå íåäðàõ ðàçíîîáðàçíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Åù¸ Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ ïðåäñêàçûâàë: «Ïî ìíîãèì äîêàçàòåëüñòâàì çàêëþ÷àþ, ÷òî â ñåâåðíûõ çåìíûõ íåäðàõ ïðîñòðàííî è áîãàòî öàðñòâóåò íàòóðà».

Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå ðàçðàáàòûâàåìûõ ìåñòîðîæäåíèé Ìóðìàíñêîé îáëàñòè â çàâèñèìîñòè îò èõ ñîñòàâà è îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû:

Êðîìå òîãî, ìíîãèå íåîñâîåííûå âèäû ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íàõîäÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðåçåðâå.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïîëåçíûå èñêîïàåìûå îòíîñÿòñÿ ê èñòîùèìûì ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, äðóãèìè ñëîâàìè, îíè íå âîçîáíîâëÿþòñÿ â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ.

Îáëèöîâî÷íûå êàìíè

|

| Ãðàíèò ìåñòîðîæäåíèÿ Âèíãà |

Îáëèöîâî÷íûå êàìíè — ýòî ãîðíûå ïîðîäû, îáëàäàþùèå äåêîðàòèâíûìè ñâîéñòâàìè — íåîáû÷íîé ðàñöâåòêîé, îðèãèíàëüíûì ðèñóíêîì. Ìíîãèõ èç òàêèõ ðàäóþùèõ ãëàç êàìíåé ó íàñ èçâåñòíî íåìàëî: êðàñíûå è ðîçîâûå ãðàíèòû ñ ãîëóáûì êâàðöåì, çåë¸íûå õèáèíèòû, ñåðûå àìôèáîëèòû ñ êðèñòàëëàìè êðàñíîãî ãðàíàòà-àëüìàíäèíà, ïèðîêñåíèòû è ãàááðî ÷¸ðíîãî öâåòà ñ ðàçíîîáðàçíûìè îòòåíêàìè, êîòîðûå ïî ñâîåìó êà÷åñòâó íå óñòóïàþò èçâåñòíûì îáëèöîâî÷íûì êàìíÿì Êàðåëèè è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Õèáèíèòû ìåñòîðîæäåíèÿ «Àéêóàéâåí÷îðð» èñïîëüçîâàíû â îôîðìëåíèè èíòåðüåðîâ çäàíèé ÑÝ (ã.Ìîñêâà), êóçðå÷åíñêèå ãðàíèòû — â îáëèöîâêå çäàíèÿ ãîñòèíèöû «Àðêòèêà» (ã.Ìóðìàíñê), çäàíèÿ Ïðåçèäèóìà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ (ã.Àïàòèòû) â îòäåëêå èíòåðüåðîâ çäàíèé Ìîí÷åãîðñêîãî ãîðèñïîëêîìà, óïðàâëåíèÿ êîìáèíàòà «Ñåâåðîíèêåëü» (ã. Ìîí÷åãîðñê).  Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ðàçâåäàíî 17 ìåñòîðîæäåíèé äåêîðàòèâíûõ êàìíåé. Áëàãîäàðÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ðåäêèõ è óíèêàëüíûõ ïîðîä, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü îáëàäàåò îãðîìíûìè, åùå äàëåêî íåðàñêðûòûìè ðåñóðñàìè îáëèöîâî÷íûõ è ïîäåëî÷íûõ êàìíåé.

Ìèíåðàëû

|

| Ëåììëåéíèò-Ê |

Ìèíåðàëîãè÷åñêèì ìóçååì ïîä îòêðûòûì íåáîì íàçâàë Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ àêàäåìèê Àëåêñàíäð Ôåðñìàí. Íà ïëîùàäè ìåíåå 1/1000 çåìíîé ñóøè ãåîëîãàìè îáíàðóæåíî è èçó÷åíî áîëåå 700 ìèíåðàëîâ, ñîñòàâëÿþùèõ 1/4 âñåãî ìèíåðàëüíîãî ìèðà. Íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå îòêðûòî áîëåå ñòà ðàíåå íåèçâåñòíûõ ìèíåðàëîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ïîêà íå âñòðå÷åíû íèãäå â äðóãèõ ìåñòàõ çåìíîãî øàðà. Íîâûå ìèíåðàëû íàçâàíû èìåíàìè ãåîëîãîâ-ïåðâîîòêðûâàòåëåé (ôåðñìàíèò, ëàáóíöîâèò, áåëîâèò, ðàìçàèò) èëè ïî ìåñòó èõ íàõîäîê (ìóðìàíèò, õèáèíñêèò, êîâäîðñêèò, ëîâîçåðèò).

Ñàìîöâåòû

|

| Àñòðîôèëëèò èç Õèáèíñêèõ òóíäð |

Êàìåííûå ñàìîöâåòû âõîäÿò â ñîçíàíèå ëþäåé êàê ÷èñòûå è ÿðêèå ïðîèçâåäåíèÿ ïðèðîäû. Èç ñàìîöâåòîâ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè íàèáîëåå èçâåñòíûìè ÿâëÿþòñÿ àìåòèñò Òåðñêîãî áåðåãà, àìàçîíèò Çàïàäíûõ Êåéâ, àñòðîôèëëèò è ýâäèàëèò Õèáèíñêèõ òóíäð, ïå÷åíãñêàÿ ÿøìà.

Источник

Том 27

Редактор(ы):Афанасьев М.С., Харитонов Л.Я.

Издание:Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, Москва, 1958 г., 485 стр.

Мурманская область по разнообразию и масштабам ряда металлических и неметаллических месторождений полезных ископаемых занимает видное место в общем балансе выявленных и разведанных запасов СССР.

Почти все месторождения были открыты и разведаны в последнее 25—30-летие, причем наиболее крупные открытия относятся к периоду 1925—1940 гг. Но только в самое последнее десятилетие организациями Министерства геологии и охраны недр, б. Министерства цветной металлургии СССР, Ленгеолслюды и другими большая часть ранее открытых и часть вновь открытых месторождений были полностью разведаны, а на многих из них начаты эксплуатационные работы.

ТематикаГидрогеология, Полезные ископаемые

Автор(ы):Белкина О.А., Вдовин И.В., Давыдов Д.А., Жиров Д.В., Константинова Н.А., Королева Н.Е., Костина В.А., Мелехин А.В., Петров В.Н., Пожиленко В.И.

Редактор(ы):Митрофанов Ф.П., Олесик Е.П.

Издание:Ника, Санкт-Петербург, 2008 г., 144 стр., УДК: 908+55+57+581.9+574 (470.21)

Коллективная монография «Ловозерский район» продолжает серию «Памятники природы и достопримечательные объекты Мурманской области». Она обобщает сведения по особенностям географо-экономического положения, истории освоения, геологии, растительного и животного мира, а также по памятникам природы и истории, достопримечательным местам и рекреационным ресурсам Ловозерского района Мурманской области. Рассмотрены, как существующие особо охраняемые природные территории и культурно-исторические объекты, так и новые, предлагаемые к охране комплексы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет полезна как справочно-информационное пособие при проведении мероприятий по экологическому воспитанию и образованию, а также при организации экологического и рекреационного видов туризма.

ТематикаГеологические памятники, Геологические экскурсии

Издание 2

Автор(ы):Белкина О.А., Давыдов Д.А., Жиров Д.В., Константинова Н.А., Королева Н.Е., Костина В.А., Пожиленко В.И., Урбанавичене И.Н.

Редактор(ы):Бичук Н.И., Митрофанов Ф.П.

Издание:Ника, Санкт-Петербург, 2006 г., 128 стр., УДК: 908+55+57+581.9+574 (470.21)

Монография является первой частью серии «Памятники природы и достопримечательности Мурманской области». Она обобщает сведения по особенностям географо-экономического положения, истории освоения, геологии, растительного и животного мира, а также по памятникам природы и истории, достопримечательным местам и рекреационным ресурсам Терского района Мурманской области. Рассмотрены, как существующие особо охраняемые природные территории и культурно-исторические объекты, так и новые, предлагаемые к охране комплексы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет полезна как справочно-информационное пособие при проведении мероприятий по экологическому воспитанию и образованию, а также при организации экологического и рекреационного видов туризма.

ТематикаГеологические памятники, Геологические экскурсии

Автор(ы):Арзамасцев А.А., Каверина В.А., Полежаева Л.И.

Издание:Кольский научный центр РАН, Апатиты, 1988 г., 86 стр., УДК: 552.323.6+552.33 (470.21)

Приведены результаты комплексного исследования дайковых пород крупнейшего в мире щелочного массива. Выделены основные группы пород (щелочные габброиды. щелочные пикриты, оливиновые меланефелиниты, нефелиниты, фонолиты и дайковые карбонатиты), изучены закономерности их пространственного размещения и определена последовательность внедрения. Локальными методами исследованы особенности состава главных (оливин, пироксен, амфибол, слюда) и акцессорных (хромдиопсид, гранат, ильменит, хромит и др.) минералов и проведен сравнительный анализ с минералами дайковых серий щелочных массивов Балтийского щита и других регионов. Дана подробная характеристика вещественного состава глубинных ксенолитов амфиболсодержапшх шпинелевых перидотитов из трубки взрыва, прорывающей породы массива. Выделены три серии дайковых пород: 1-я — пикрит-меланефелинит-нефелинитовая, 2-я — фонолито-вая и 3-я — щепочно-габброидная. Обоснована связь серии 1 со щелочно-ультраосновным источником, ответственным за формирование ультра основных плутонических фоидолитов плутона, серия 2 связана с эволюцией второго, нефелин-сиенитового очага, серия 3 рассматривается как продукт щелочно-базальтовой ветви палеозойского щелочного магматизма.

ТематикаПетрография, Региональная геология

Выпуск 18

Издание:Ocean Pictures, Москва, 2013 г., 128 стр., ISBN: 5-900395-47-2

This special issue of the Mineralogical Almanac is devoted to the Kola Peninsula. The main article by I.V. Pekov and A.P. Nikolaev is on the mineralogy of peralkaline pegmatites and hydrothermal bodies of the Koashva apatite deposit in Khibiny. The history of its exploration and geology are outlined, the pegmatite-hydrothermal complex is characterized and 127 minerals are described.

An article by A.V. Voloshin is focused on the history of mineralogical studies of the rare-element granite pegmatites of Kolmozero and Voron’i Tundras and the amazonite pegmatites of West Keivy. The paper by Yu.L Voitekhovsky is devoted to almandine and its deposits in West Keivy. A.V. Voloshin, I.V. Pekov and V.V. Borisova give a historical review with statistical data on 264 new minerals first discovered in the Kola region. A special article is devoted to the collection by V.G. Grishin, one of the most interesting modern collections of the Kola minerals.

Автор(ы):Иванов А.А., Козлов Н.Е., Козлова Н.Е., Кудряшов Н.М., Мартынов Е.В., Сорохтин Н.О.

Международный геологический конгресс 2000 года в Бразилии признал углубленные исследования древнейших пород Земли одним из приоритетных направлений, поскольку эти образования являются важными носителями информации о земной литосфере, атмосфере, биосфере ранних этапов эволюции Земли и позволяют провести сравнительный анализ нашей планеты с другими телами околосолнечного пространства. Из всего многообразия и своеобразия геодинамических и петрологических проблем раннего докембрия можно выделить такие, в которых научный задел российской геологии наиболее значим. В частности, это решение проблем пространственных и временных соотношений гранулит-гнейсовых и гранит-зеленокаменных структур на кристаллических щитах и связанной с этим сохранностью и переработкой глубинных зон земной коры. Кольский регион является наиболее удачным в России полигоном для получения разнообразных данных по названной проблеме, поскольку детально изучен комплексом геологических и геофизических методов, в том числе, в рамках международного европейского проекта «Геотрансект-3». Кроме того, архейские домены здесь представлены разнообразными типами, которые по времени формирования являются, возможно, синхронными. И главное — в архейской провинции восточной части Балтийского щита устанавливаются как элементы структурно-вещественной сохранности ее архейских компонентов, так и многочисленные свидетельства их глубокой многократной переработки. Попытки исследования проблем эволюции вещественного состава и корреляции областей распространения архейских образований Кольского региона между собой, а также с древнейшими комплексами Карельского кратона, Канады, Гренландии в рамках единой модели эволюции континентальной коры делалась неоднократно (Зоненшайн, Кузьмин, 1990; Иванов и др. 1992; Хаин, 2001) и продолжаются по настоящее время. Особая роль здесь принадлежит проблемам металлогении и выявлению причин уникальности Кольского региона в металлогеническом аспекте. В настоящей работе предпринята попытка сопоставления вещественного состава древнейших архейских комплексов Кольского региона – Мурманского, Кейвского и Кольско-Норвежского (Центрально-Кольский и, Нотозерский блоки, Приимандровская и Аллареченская структуры) доменов и Беломорского подвижного пояса (Центральное и Западное Беломорье), выявление особенностей их эволюции. Кроме того, в ограниченном масштабе проведены более широкие сопоставления с породными ассоциациями некоторых других комплексов региона, а также породными ассоциациями Карелии, Канады, Гренландии, нацеленные в первую очередь на проведение корреляции образований Мурманского домена, как наименее изученного среди архейских образований северо-востока Балтийского щита, с древнейшими породными ассоциациями смежных территорий. Оригинальность методологического подхода авторского коллектива к решению поставленных задач определило принципиальную новизну полученных результатов

Том 27

Издание:Недра, Москва, 1971 г., 295 стр., УДК: 551.49 (470.21-470.22)

Работа является результатом обобщения материалов средне- и крупномасштабных геологи ческих, гидрогеологических и инженерно геологических съемок, разведки месторождений полезных ископаемых, бурения скважин иа воду и др по состоянию изученности на 1 января 1967 г В ней приведена краткая характеристика физико географических условий территории, ее геоструктуриых, тектонических и геоморфологических особенностей как факторов, определяющих распространение и формирование подземных вод Дано описание водоносных горизонтов и комплексов, приуроченны к четвертичным отложениям, а также осадочным и кристаллическим породам дочетвертичиого возраста— от среднекаменноугольных до архейских. Намечены перспективы практического использования подземных вод для целей водоснабжения

ТематикаРегиональная геология

Автор(ы):Жиров Д.В., Лащук В.В.

Издание:РИО КНЦ РАН, Апатиты, 1998 г., 111 стр., УДК: 553.5 (470.21)

Справочная сводка по минерально-сырьевым ресурсам облицовочного камня Кольского региона (Мурманской области). Сведения о месторождениях/проявлениях систематизированы по степени изученности.

Краткое оглавление:

Условные обозначения и сокращения

Введение

История освоения Кольского облицовочного камня

Основные свойства и критерии качества облицовочного камня

Свойства

Каталог месторождений и проявлений облицовочного камня

Перспективы развития

Заключение

Литература

Приложение Месторождения и проявления ОК Мурманской области

Приложение Камнеобрабатывающие предприятия

Указатель месторождений и проявлений

Оглавление

ТематикаПолезные ископаемые

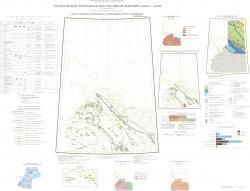

Карта составлена:ОАО МАГЭ, ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2006 г.

Номенклатурный номер:R-(35),36

Листы на этой карте:R-35, R-36

Назначение карты:Карта полезных ископаемых

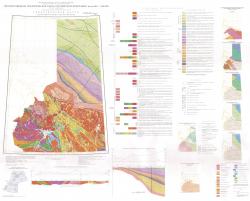

Карта составлена:ВНИИОкеанология, ОАО МАГЭ, ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2007 г.

Номенклатурный номер:R-(35),36

Листы на этой карте:R-35, R-36

Назначение карты:Карта дочетвертичных образований

Источник

Минерально-сырьевая база общераспространенных полезных ископаемых Мурманской области

Месторождения общераспространённых полезных ископаемых Мурманской области отличаются разнообразием и включают валунно-гравийно-песчаный материал, строительный и облицовочный камень, суглинки и глины легкоплавкие, известняки, доломиты, диатомиты, торф.

Песчано-гравийные месторождения (ПГС) географически имеют широкое распространение на территории области, в настоящее время используются преимущественно дорожными организациями для содержания и ремонта автодорог, горно-добывающими предприятиями при производстве ремонтных и строительных работ, в качестве флюса в металлургическом производстве. Балансом запасов по Мурманской области учитывается 68 месторождений песчано-гравийной смеси с запасами 92690 тыс. куб. м по сумме категорий А+В+С1. Запасы песчано-граийной смеси разрабатываемых месторождений составляют 48721 тыс. куб.м. Большая часть эксплуатируемых месторождений содержит 100-500 тыс. куб. м. ПГС. Около половины всех распределенных запасов песчано-гравийной смеси (21895 тыс. куб.м.) включает месторождение «Соловарака-1», расположенное в районе г. Кола.

Строительные пески по качественному составу пригодны для бетонов и строительных растворов, для отсыпки автодорог и приготовления асфальтобетонных смесей, других строительных работ, и представлены 20 месторождениями с суммарными запасами 22900 тыс. куб. м. Запасы распределенных недропользователям месторождений составляют 7563,2 тыс. куб. м., из них 4277,4 тыс. куб. м (более половины запасов) приходится на месторождение Маунъявр. Остальные месторождения содержат преимущественно до 100 тыс. куб. м. песка.

Половина запасов нераспределенного фонда сосредоточена в двух месторождениях –«Уполокша-2», расположенном в Ковдорском районе, и месторождении «12 км», расположенном в зеленой зоне г. Оленегорска.

Строительный камень используется добывающими организациями области главным образом для производства щебня.

Балансом запасов по Мурманской области учтено 30 месторождений строительного камня с суммарными запасами категорий А+В+С1 196663 тыс.куб.м. горной массы для производства щебня. Большая часть запасов строительного камня (97835 тыс. куб м) сосредоточена во вскрышных породах Комсомольского железорудного месторождения, отрабатываемого ОАО «Олкон», и вскрыше месторождения керамических пегматитов Куру-Ваара.

Запасы резервных месторождений составляют 43100 тыс. куб. м, однако большинство из них (31142 тыс. куб.м) находятся либо в отдаленных труднодоступных районах области (Диоритовое в Ковдорском районе с запасами 1568 тыс. куб.м, 3-й км в Печенгском районе с запасами 1599 тыс. куб.м), либо в охранных зонах городов (четвертый участок месторождения Роста с запасами 9811 тыс. куб.м в районе г. Мурманска, Маячная сопка в районе г. Североморска с запасами 1162 тыс. куб.м), либо на землях Министерства обороны (месторождение «Ната» в Кольском районе с запасами 17002 тыс. куб.м), поэтому не вовлекаются в отработку.

В настоящее время наиболее крупным производителем щебня является Оленегорский ГОК, который производит более 1 млн. куб. м. щебня в год из скальных вскрышных пород железорудных месторождений, состоящих из гранитов, гнейсов, диабазов и габбро-диабазов. Свойства этих пород позволяют получать щебень для строительных и дорожных работ, балластировки железнодорожных путей.

Облицовочный камень. Месторождения облицовочного камня в области представлены широким спектром пород разнообразной цветовой гаммы — гранитами и гранито-гнейсами, габбро и габбро-норитами, диоритами и грано-диоритами, пироксенитами, хибинитами, фойяитами, песчаниками, имеющими высокие прочностные и декоративные свойства. По своим качественным показателям и декоративности изделия, производимые из этих пород, могут использоваться в архитектурном строительстве для внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений, изготовления строительно-дорожных и ритуальных изделий, настилки полов и лестничных маршей. Запасы учтенных месторождений составляют 10713 тыс. куб.м. горной массы. В последние годы уровень добычи облицовочного сырья снизился.

Глины и суглинки на территории области легкоплавкие, пригодны для грубой керамики – кирпича, черепицы и, частично, керамзита. Обычно они обладают рядом отрицательных свойств – повышенной влажностью, зыбкостью, коротким интервалом спекания; получаемый из них кирпич отличается пониженной морозостойкостью.

Балансом по области учтено 5 месторождений глин, все они резервные и в настоящее время не разрабатываются. Это месторождения Кильдинское, Урагубское, Шонгуйское, Каленгозерский ручей, Печенгское-1. Запасы глин и суглинков по этим месторождениям составляют 17044 тыс. куб.м. Шонгуйское месторождение пригодно для производства керамзитового сырья. Из всех стоящих на балансе месторождений в период до 1998 года разрабатывалось Кильдинское, на базе которого работал завод по производству красного кирпича.

Кремнистое (кристобалит-опаловое сырье) – балансом учитываются 6 месторождений диатомитов: оз. Масельское-1 (Нижнее), оз. Щучье, оз. Травяное, оз. Веске-Ламбино, оз. Окуневое и оз. Спинное с разведанными и утвержденными запасами. Суммарные балансовые запасы месторождений составляют 21000 тыс.куб.м диатомитов.

Месторождение Масельское-1 практически отработано. С 1982 по 1987 г.г. разрабатывалось месторождение оз. Щучье. Добыча за эти годы составила 40 тыс.куб.м. В настоящее время добыча кремнистого сырья в области не производится, все месторождения являются резервными.

Карбонатные породы пригодные для обжига на известь, на территории области представлены двумя месторождениями: Ена-Ковдорским и Титанским с суммарными запасами карбонатных пород А+В+С1+С2 – 23269 тыс. т. Оба месторождения расположены на юге Кольского полуострова, в Ковдорском и Апатитском районах.

Ена-Ковдорское месторождение до 2003 г разрабатывалось, объем годовой добычи составлял 2,17 тыс.т карбонатита. Потребителями продукции являлись комбинат «Североникель» и «Апатитыводоканал». Породы Титанского месторождения представлены окварцованной толщей переслаивающихся альбит-хлоритовых, графитовых и кварцево-серицитовых сланцев, включающих линзообразные залежи известняков (в низах разреза) и доломитов. В юго-восточной части месторождения оценены и утверждены запасы декоративного щебня в количестве 203 тыс. куб.м.

Торф. Балансом по области учитывается 48 месторождений торфа с площадью более 10 га. В том числе 18 резервных, 11 перспективных для разведки, 9 охраняемых, 4 мелиорированных, 5 мелкозалежных общей площадью 9918,62 га (в нулевой границе торфяной залежи 5119,24 га), с запасами 13376 тыс.т торфа. Запасы торфа по 13 месторождениям площадью от 1 до 10 га составляют 178 тыс.т. Перспективы добычи торфа на территории области обуславливаются наличием 620 месторождений общей площадью 379575 га с прогнозными ресурсами 853403 тыс.т торфа. Имеющиеся в области ресурсы торфа по своим качественным характеристикам в основном пригодны для удобрения полей и проведения мелиоративных работ под сельскохозяйственные угодья. В настоящее время промышленная добыча торфа не производится.

Источник