Предел разрешения и полезное увеличение микроскопа

ЛЕКЦИЯ 25 МИКРОСКОПИЯ

1. Лупа.

2. Оптическая система микроскопа.

3. Увеличение микроскопа.

4. Предел разрешения. Разрешающая способность микроскопа.

5. Полезное увеличение микроскопа.

6. Специальные приемы микроскопии.

7. Основные понятия и формулы.

8. Задачи.

Способность

глаза различать мелкие детали предмета зависит от размеров изображения

на сетчатке или от угла зрения. Для увеличения угла зрения используют

специальные оптические приборы.

25.1. Лупа

Простейшим

оптическим прибором для увеличения угла зрения является лупа,

представляющая собой короткофокусную собирающую линзу (f = 1-10 см).

Рассматриваемый предмет помещают между лупой и ее передним фокусом с

таким расчетом, чтобы его мнимое изображение находилось в пределах

аккомодации для данного глаза. Обычно используют плоскости дальней или

ближней аккомодации. Последний случай предпочтительнее, так как глаз не

утомляется (кольцевая мышца не напряжена).

Сравним углы зрения, под которыми виден предмет, рассматриваемый «невооруженным» нормальным глазом

и с помощью лупы. Расчеты выполним для случая, когда мнимое изображение

предмета получается на бесконечности (дальний предел аккомодации).

При

рассматривании предмета невооруженным глазом (рис. 25.1, а) для

получения максимального угла зрения предмет нужно поместить на

расстояние наилучшего зрения а0. Угол зрения, под которым при этом виден предмет, равен β = В/а0 (В — размер предмета).

При

рассматривании предмета с помощью лупы (рис. 25.1, б) его помещают в

передней фокальной плоскости лупы. При этом глаз видит мнимое

изображение предмета В’, расположенное в бесконечно удаленной плоскости.

Угол зрения, под которым видно изображение, равен β’ ≈ В/f.

Рис. 25.1. Углы зрения: а — невооруженным глазом; б — с помощью лупы: f — фокусное расстояние лупы; N — узловая точка глаза

Рис. 25.1. Углы зрения: а — невооруженным глазом; б — с помощью лупы: f — фокусное расстояние лупы; N — узловая точка глаза

Увеличение лупы — отношение угла зрения β’, под которым видно изображение предмета в лупе, к углу зрения β, под которым предмет виден «невооруженным» нормальным глазом с расстояния наилучшего зрения:

Увеличения лупы для близорукого и дальнозоркого глаза разные, так как у них различны расстояния наилучшего зрения.

Увеличения лупы для близорукого и дальнозоркого глаза разные, так как у них различны расстояния наилучшего зрения.

Приведем

без вывода формулу для увеличения, которое дает лупа, используемая

близоруким или дальнозорким глазом при формировании изображения в

плоскости дальней аккомодации:

где адаль — дальний предел аккомодации.

где адаль — дальний предел аккомодации.

Формула

(25.1) позволяет предположить, что, уменьшая фокусное расстояние лупы,

можно добиться сколь угодно большого увеличения. В принципе это так.

Однако при уменьшении фокусного расстояния лупы и сохранении ее размеров

возникают такие аберрации, которые сводят на нет весь эффект

увеличения. Поэтому однолинзовые лупы обычно имеют 5-7-кратное

увеличение.

Для уменьшения аберраций изготавливают

сложные лупы, состоящие из двух-трех линз. В этом случае удается

добиться 50-кратного увеличения.

25.2. Оптическая система микроскопа

Большее

увеличение можно осуществить, рассматривая при помощи лупы

действительное изображение предмета, создаваемое другой линзой или

системой линз. Такое оптическое устройство реализовано в микроскопе.

Лупу в этом случае называют окуляром, а другую линзу — объективом. Ход лучей в микроскопе показан на рис. 25.2.

Предмет В помещается вблизи переднего фокуса объектива (Fоб) с таким расчетом, чтобы его действительное, увеличенное изображение B’ находилось между окуляром и его передним фокусом. При

Рис. 25.2. Ход лучей в микроскопе.

Рис. 25.2. Ход лучей в микроскопе.

этом окуляр дает мнимое увеличенное изображение B», которое и рассматривает глаз.

Изменяя

расстояние между предметом и объективом, добиваются того, чтобы

изображение В» оказалось в плоскости дальней аккомодации глаза (в этом

случае глаз не утомляется). Для человека с нормальным зрением В’

располагается в фокальной плоскости окуляра, а В» получается на

бесконечности.

25.3. Увеличение микроскопа

Основной характеристикой микроскопа является его угловое увеличение. Это понятие аналогично угловому увеличению лупы.

Увеличение микроскопа — отношение угла зрения β’, под которым видно изображение предмета в окуляре, к углу зрения β, под которым предмет виден «невооруженным» глазом с расстояния наилучшего зрения (а0):

25.4. Предел разрешения. Разрешающая способность микроскопа

25.4. Предел разрешения. Разрешающая способность микроскопа

Может

сложиться впечатление, что, увеличивая оптическую длину тубуса, можно

добиться сколь угодно большого увеличения и, следовательно, рассмотреть

самые мелкие детали предмета.

Однако учет волновых

свойств света показывает, что на размеры мелких деталей, различимых с

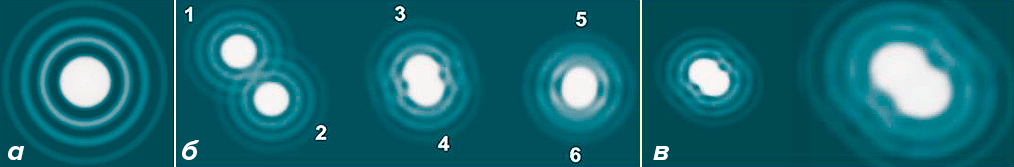

помощью микроскопа, накладываются ограничения, связанные с дифракцией света, проходящего через отверстие объектива. Вследствие дифракции изображением освещенной точки оказывается не точка, а небольшой светлый кружок. Если

рассматриваемые детали (точки) предмета расположены достаточно далеко,

то объектив даст их изображения в виде двух отдельных кружков и их можно

различить (рис. 25.3, а). Наименьшему расстоянию между различимыми

точками соответствует «касание» кружков (рис. 25.3, б). Если точки

расположены очень близко, то соответствующие им «кружки» перекрываются и

воспринимаются как один объект (рис. 25.3, в).

Рис. 25.3. Разрешающая способность

Рис. 25.3. Разрешающая способность

Основной характеристикой, показывающей возможности микроскопа в этом отношении, является предел разрешения.

Предел разрешения микроскопа

(Z) — наименьшее расстояние между двумя точками предмета, при котором

они различимы как отдельные объекты (т.е. воспринимаются в микроскопе

как две точки).

Величина, обратная пределу разрешения, называется разрешающей способностью. Чем меньше предел разрешения, тем больше разрешающая способность.

Теоретический предел разрешения микроскопа зависит от длины волны света, используемого для освещения, и от угловой апертуры объектива.

Угловая апертура (u) — угол между крайними лучами светового пучка, входящего в линзу объектива от предмета.

Укажем без вывода формулу для предела разрешения микроскопа в воздушной среде:

Укажем без вывода формулу для предела разрешения микроскопа в воздушной среде:

где λ — длина волны света, которым освещается объект.

где λ — длина волны света, которым освещается объект.

У современных микроскопов угловая апертура достигает 140°. Если принять λ = 0,555 мкм, то получим для предела разрешения значение Z = 0,3 мкм.

25.5. Полезное увеличение микроскопа

Выясним,

насколько большим должно быть увеличение микроскопа при заданном

пределе разрешения его объектива. Примем во внимание, что у глаза

имеется собственный предел разрешения, обусловленный строением сетчатки.

В лекции 24 мы получили следующую оценку для предела разрешения глаза: ZГЛ = 145-290 мкм. Для того чтобы глаз мог различить те же точки, которые разделяет микроскоп, необходимо увеличение

Это увеличение называют полезным увеличением.

Это увеличение называют полезным увеличением.

Отметим, что при использовании микроскопа для фотографирования объекта в формуле (25.4) вместо ZГЛ следует использовать предел разрешения пленки Z ПЛ.

Полезное увеличение микроскопа —

увеличение, при котором предмет, имеющий размер, равный пределу

разрешения микроскопа, имеет изображение, размер которого равен пределу

разрешения глаза.

Используя полученную выше оценку для предела разрешения микроскопа Zм ≈0,3 мкм), найдем: Гп ~500-1000.

Добиваться

большего значения для увеличения микроскопа не имеет смысла, так как

никаких дополнительных деталей увидеть все равно не удастся.

Полезное увеличение микроскопа — это разумное сочетание разрешающих способностей и микроскопа, и глаза.

25.6. Специальные приемы микроскопии

Специальные приемы микроскопии используются для увеличения разрешающей способности (уменьшения предела разрешения) микроскопа.

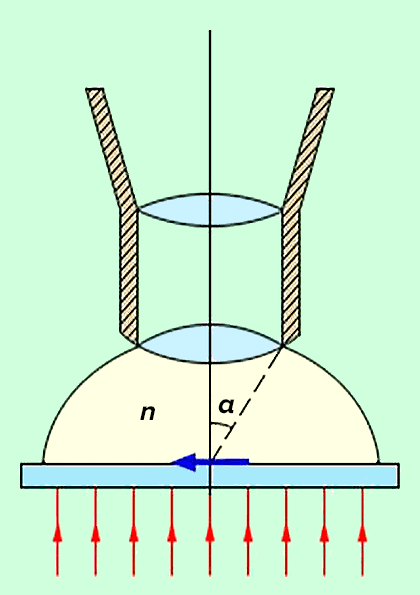

1. Иммерсия. В некоторых микроскопах для уменьшения предела разрешения пространство между объективом и предметом заполняют специальной жидкостью — иммерсией. Такой микроскоп называют иммерсионным. Эффект иммерсии заключается в уменьшении длины волны: λ = λ0/n, где λ0 — длина

световой волны в вакууме, а n — показатель преломления иммерсии. В этом

случае предел разрешения микроскопа определяется следующей формулой

(обобщение формулы (25.3)):

Отметим,

Отметим,

что для иммерсионных микроскопов создают специальные объективы, так как

в жидкой среде изменяется фокусное расстояние объектива.

2. УФ-микроскопия. Для уменьшения предела разрешения используют

коротковолновое ультрафиолетовое излучение, невидимое глазом. В

ультрафиолетовых микроскопах микрообъект исследуется в УФлучах (в этом

случае линзы выполняются из кварцевого стекла, а регистрация ведется на

фотопленке или на специальном люминесцентном экране).

3. Измерение размеров микроскопических объектов. С

помощью микроскопа можно определить размеры наблюдаемого объекта. Для

этого применяют окулярный микрометр. Простейший окулярный микрометр

представляет собой круглую стеклянную пластинку, на которой нанесена

шкала с делениями. Микрометр устанавливают в плоскости изображения,

получаемого от объектива. При рассматривании в окуляр изображения

объекта и шкалы сливаются, можно отсчитать, какое расстояние по шкале

соответствует измеряемой величине. Предварительно определяют по

известному объекту цену деления окулярного микрометра.

4. Микропроекция и микрофотография. С

помощью микроскопа можно не только наблюдать объект через окуляр, но и

фотографировать его или проецировать на экран. В этом случае применяют

специальные окуляры, которые и проецируют промежуточное изображение A’B’

на пленку или на экран.

5. Ультрамикроскопия. Микроскоп

позволяет обнаружить частицы, размеры которых лежат за пределами его

разрешения. Этот метод использует косое освещение, благодаря чему

микрочастицы видны как светлые точки на темном фоне, при этом строение

частиц увидеть нельзя, можно только установить факт их наличия.

Теория

показывает, что, как бы силен не был микроскоп, всякий предмет

размерами меньше 3 мкм будет представляться в нем просто как одна точка,

без всяких подробностей. Но это не означает, что такие частицы нельзя

видеть, следить за их движениями или считать их.

Для наблюдения частиц, размеры которых меньше предела разрешения микроскопа, служит приспособление, называемое ультрамикроскоп. Главную

часть ультрамикроскопа составляет сильное осветительное приспособление;

освещенные таким образом частицы наблюдаются в обыкновенном микроскопе.

Ультрамикроскопия основана на том, что мелкие частицы, взвешенные в

жидкости или газе, делаются видимыми при сильном боковом освещении

(вспомним пылинки, видимые в солнечном луче).

25.8. Основные понятия и формулы

Окончание таблицы

Окончание таблицы

25.8. Задачи

25.8. Задачи

1. Линза

с фокусным расстоянием 0,8 см используется в качестве объектива

микроскопа с фокусным расстоянием окуляра, равным 2 см. Оптическая длина

тубуса равна 18 см. Каково увеличение микроскопа?

2. Определить предел разрешения сухого и иммерсионного (n = 1,55) объективов c угловой апертурой u = 140о. Длину волны принять равной 0,555 мкм.

2. Определить предел разрешения сухого и иммерсионного (n = 1,55) объективов c угловой апертурой u = 140о. Длину волны принять равной 0,555 мкм.

3. Чему равен предел разрешения на длине волны λ = 0,555 мкм, если числовая апертура равна: А1 = 0,25, А2 = 0,65?

3. Чему равен предел разрешения на длине волны λ = 0,555 мкм, если числовая апертура равна: А1 = 0,25, А2 = 0,65?

4. С

4. С

каким показателем преломления следует взять иммерсионную жидкость,

чтобы рассмотреть в микроскопе субклеточный элемент диаметром 0,25 мкм

при наблюдении через оранжевый светофильтр (длина волны 600 нм)?

Апертурный угол микроскопа 70°.

5. На ободке лупы имеется надпись «х10» Определить фокусное расстояние этой лупы.

5. На ободке лупы имеется надпись «х10» Определить фокусное расстояние этой лупы.

6. Фокусное расстояние объектива микроскопа f1 = 0,3 см, длина тубуса Δ = 15 см, увеличение Г = 2500. Найти фокусное расстояние F2 окуляра. Расстояние наилучшего зрения a0 = 25 см.

6. Фокусное расстояние объектива микроскопа f1 = 0,3 см, длина тубуса Δ = 15 см, увеличение Г = 2500. Найти фокусное расстояние F2 окуляра. Расстояние наилучшего зрения a0 = 25 см.

Источник

Микроскоп предназначен для наблюдения мелких объектов с большим увеличением и с большей разрешающей способностью, чем дает лупа. Оптическая система микроскопа состоит из двух частей:

объектива и окуляра. Объектив микроскопа образует действительное увеличенное обратное изображение предмета в передней фокальной плоскости окуляра. Окуляр действует как лупа и образует мнимое изображение

на расстоянии наилучшего видения (рис. 6.4). По отношению ко всему микроскопу рассматриваемый предмет располагается в передней фокальной плоскости.

Рис. 6.4. Оптическая схема микроскопа.

6.2.1. Увеличение микроскопа

Действие микрообъектива характеризуют его линейным увеличением:

| , | (6.5) |

где – фокусное расстояние микрообъектива, – расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра, называемое оптическим интервалом или оптической длиной тубуса.

Изображение, создаваемое объективом микроскопа в передней фокальной плоскости окуляра рассматривается через окуляр, который действует как лупа с видимым увеличением:

| . | (6.6) |

Общее увеличение микроскопа определяется как произведение увеличения объектива на увеличение окуляра:

. | (6.7) |

Если известно фокусное расстояние всего микроскопа, то его видимое увеличение можно определить так же, как и у лупы:

| . | (6.8) |

Как правило, увеличение современных объективов микроскопов стандартизованное и составляет ряд чисел: 10, 20, 40, 60, 90, 100 крат. Увеличения окуляров тоже имеют вполне определенные

значения, например 10, 20, 30 крат. Во всех современных микроскопах имеется комплект объективов и окуляров, которые специально рассчитываются и изготавливаются так, что подходят друг к другу, поэтому

их можно комбинировать для получения разных увеличений.

6.2.2. Поле зрения микроскопа

Поле зрения микроскопа зависит от углового поля окуляра , в пределах которого получается изображение достаточно хорошего качества:

| . | (6.9) |

При данном угловом поле окуляра линейное поле микроскопа в пространстве предметов тем меньше, чем больше его видимое увеличение.

6.2.3. Диаметр выходного зрачка

микроскопа

Диаметр выходного зрачка микроскопа вычисляется следующим образом:

| . | (6.10) |

где – передняя апертура микроскопа.

Диаметр выходного зрачка микроскопа обычно немного меньше диаметра зрачка глаза (0.5 – 1 мм).

При наблюдении в микроскоп зрачок глаза нужно совмещать с выходным зрачком микроскопа.

6.2.4. Разрешающая способность

микроскопа

Одной из важнейших характеристик микроскопа является его разрешающая способность. Согласно дифракционной теории Аббе, линейный предел разрешения микроскопа, то есть минимальное

расстояние между точками предмета, которые изображаются как раздельные, зависит от длины волны и числовой апертуры микроскопа:

| . | (6.11) |

Предельно достижимую разрешающую способность оптического микроскопа можно сосчитать, исходя из выражения для апертуры микроскопа (). Если учесть, что максимально возможное значение синуса угла – единичное (), то для средней длины волны можно вычислить разрешающую способность микроскопа: .

Из выражения (6.11) следует, что повысить разрешающую способность микроскопа можно двумя способами: либо увеличивая апертуру объектива, либо уменьшая длину волны света, освещающего

препарат.

Иммерсия

Для того чтобы увеличить апертуру объектива, пространство между рассматриваемым предметом и объективом заполняется так называемой иммерсионной жидкостью – прозрачным веществом

с показателем преломления больше единицы. В качестве такой жидкости используют воду (), кедровое масло (), раствор глицерина и другие вещества. Апертуры иммерсионных объективов большого увеличения достигают величины , тогда предельно достижимая разрешающая способность иммерсионного оптического микроскопа составит .

Применение ультрафиолетовых лучей

Для увеличения разрешающей способности микроскопа вторым способом применяются ультрафиолетовые лучи, длина волны которых меньше, чем у видимых лучей. При этом должна быть

использована специальная оптика, прозрачная для ультрафиолетового света. Поскольку человеческий глаз не воспринимает ультрафиолетовое излучение, необходимо либо прибегнуть к средствам, преобразующим

невидимое ультрафиолетовое изображение в видимое, либо фотографировать изображение в ультрафиолетовых лучах. При длине волны разрешающая способность микроскопа составит .

Кроме повышения разрешающей способности, у метода наблюдения в ультрафиолетовом свете есть и другие преимущества. Обычно живые объекты прозрачны в видимой области спектра, и поэтому перед

наблюдением их предварительно окрашивают. Но некоторые объекты (нуклеиновые кислоты, белки) имеют избирательное поглощение в ультрафиолетовой области спектра, благодаря чему они могут быть «видимы»

в ультрафиолетовом свете без окрашивания.

6.2.5. Полезное увеличение микроскопа

Глаз наблюдателя сможет воспринимать две точки как раздельные, если угловое расстояние между ними будет не меньше углового предела разрешения глаза. Для того чтобы глаз наблюдателя

мог полностью использовать разрешающую способность микроскопа, необходимо иметь соответствующее видимое увеличение.

Полезное увеличение – это видимое увеличение, при котором глаз наблюдателя будет полностью использовать разрешающую способность

микроскопа, то есть разрешающая способность микроскопа будет такая же, как и разрешающая способность глаза.

Если две точки в передней фокальной плоскости микроскопа расположены друг от друга на расстоянии , то угловое расстояние между изображениями этих точек . Из выражений (6.11) и (6.8) можно вывести видимое увеличение микроскопа:

| . | (6.12) |

Поскольку обычно диаметр выходного зрачка микроскопа около 0.5 – 1 мм, угловой предел разрешения глаза 2´ – 4´. Если взять среднюю длину волны в видимой области спектра

(0.5 мкм), то для полезного увеличения микроскопа можно вывести зависимость:

| . | (6.13) |

Микроскоп с видимым увеличением меньше 500А не позволяет различать глазом все тонкости структуры предмета, которые изображаются как раздельные данным объективом (). Использование видимого увеличения больше 1000А нецелесообразно, так как разрешающая способность объектива не позволяет полностью использовать

разрешающую способность глаза ().

Источник

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Благодаря зрению мы получаем 90% информации об окружающем нас мире. Именно поэтому микроскопия играет огромную роль в различных направлениях современной биологии. Долгое время дифракционный барьер не позволял изучать структуры менее 200 нм, но сейчас удалось найти сразу несколько решений данной проблемы.

Разрешение стандартного оптического микроскопа

Уже с конца XVI века ученые начали применять увеличительные стекла и конструировать первые микроскопы (Ханс Янсен, Галилео Галилей, Корнелиус Дреббель, Кристиан Гюйгенс, Роберт Гук и Антони ван Левенгук), чтобы как можно более подробно изучить тончайшую структуру жизни. Постоянное совершенствование оптических микроскопов привело к тому, что на сегодня достигнуто увеличение более чем в 2000 раз [1]. Можно было бы и еще больше, но дальнейшее увеличение просто не имеет смысла, поскольку оно не поможет различить более мелкие детали препарата.

Поясним, что не следует путать увеличение микроскопа и его разрешающую способность. Так, увеличение определяет, во сколько раз изображение, построенное оптической системой микроскопа, больше самого объекта, а разрешающая способность определяет то минимальное расстояние, на котором независимые источники света будут различимы. Разрешающая способность микроскопа, как было установлено в 1873 году Эрнстом Аббе, характеризуется неким предельным значением, обусловленным волновой природой света. Свет от точечного источника (размеры которого значительно меньше длины световой волны), проходя через оптическую систему, формирует не точку, а светлый кружок с темными и светлыми кольцами (дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах). Функция, характеризующая трехмерное распределение интенсивности света в таком изображении, называется функцией рассеяния точки. На центральный кружок (диск Эйри) приходится 85% интенсивности света, и именно из таких кружков складывается изображение в оптической микроскопии (рис. 1а).

Если два точечных источника света расположены ближе некоторого критического значения, то их изображения (диски Эйри) будут перекрываться, и их невозможно идентифицировать как отдельные светящиеся точки (рис. 1б) [2], [3]. Это минимальное расстояние и есть дифракционный предел, который рассчитывается по формуле d = 0,61λ/NA, где NA = nsinα — нумерическая апертура объектива, n — коэффициент преломления среды, α — угол между оптической осью объектива и наиболее отклоняющимся лучом, попадающим в объектив (апертурный угол), λ — длина световой волны (рис. 1в). В связи с тем, что объект освещается только с одной стороны, разрешение вдоль оптической оси еще меньше: d = 2λn/(NA)2 [4], [5]. В микроскопии в видимом свете с масляной иммерсией и NA = 1,4 можно достичь максимального разрешения около 200 нм в латеральной плоскости и 500 нм — в аксиальной [6].

Рисунок 1. Дифракционный предел. а — Изображение точечного источника света, сформированное оптической системой микроскопа. На центральный максимум приходится приблизительно 85% интенсивности от всех частей изображения. б — Точечные источники света, расположенные на различном расстоянии друг от друга. Расстояние между источниками 1 и 2 значительно больше d (дифракционного предела). Расстояние между 3 и 4 равно d/2, а между 5 и 6 значительно меньше d/2. в — Изображения двух точечных источников света, полученные объективами с одинаковыми числовыми апертурами (то есть, с одинаковым разрешением), но дающие различное увеличение. Расстояние между источниками составляет d/2. Очевидно, что дополнительное увеличение не позволяет получить более четкую картину.

журнал «Квант»

Технические хитрости

Рисунок 2. Основные параметры, определяющие разрешение объектива: n — коэффициент преломления иммерсионной жидкости и α — апертурный угол объектива.

Очевидно, что такого разрешения недостаточно для детального изучения структуры и процессов, происходящих на субклеточном уровне. Так, например, размеры рибосом, ядерных пор, АТФ-синтаз, клеточных филаментов, микротрубочек и других надмолекулярных структур не превышают 150 нм. Толщина биологических мембран составляет не более 10 нм. Электронная микроскопия позволяет достигнуть необходимого разрешения, но она не пригодна для работы с живыми клетками из-за высокой разрушающей и ионизационной способности, а также предполагает напыление тонких слоев металла или углерода, что может изменить исходные свойства объекта. Атомно-силовая микроскопия «близорука» и не позволяет проникнуть вглубь объекта более чем на 10–20 нм.

Важной особенностью живых клеток и тканей является низкий контраст внутренних структур, которые в основном прозрачны. Для их идентификации необходимо специфическое окрашивание, в том числе с применением различных флуорофоров (органических молекул, флуоресцентных белков или квантовых точек). Таким образом, флуоресцентная микроскопия сочетает в себе сразу несколько преимуществ. Во-первых, возможность прижизненного изучения объектов и наблюдения процессов в реальном времени. Во-вторых, возможность специфического мечения тканей, клеток, органелл и отдельных молекул. В-третьих, доступное на данный момент разнообразие флуоресцентных красителей и белков позволяет изучать одновременно несколько мишеней [6].

Существует достаточно много технологий, основанных на различных физических феноменах, позволяющих увеличить разрешение как в латеральном, так и аксиальном направлениях. Ближнепольная сканирующая микроскопия (микроскопия без использования линз) преодолевает дифракционный предел (разрешение порядка 20–50 нм), но позволяет изучать только поверхностные свойства объекта [6]. Однако биологические объекты трехмерны, и с увеличением толщины объекта свет от разных слоев будет затруднять интерпретацию изображения конкретного оптического среза. Известно несколько методов микроскопии дальнего поля, значимость которых в первую очередь определяется заметным улучшением разрешения вдоль оси Z.

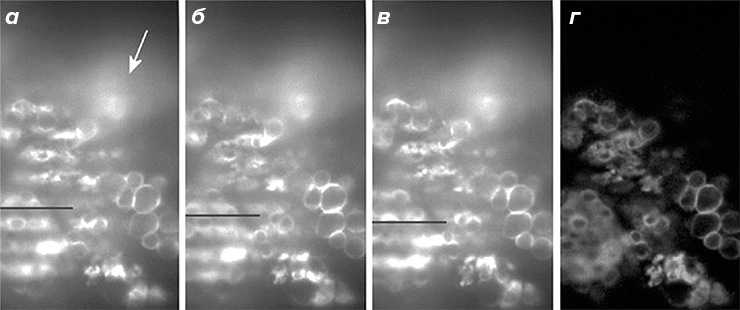

В конфокальном микроскопе применяется апертура в фокальной плоскости объектива, пропускающая свет только от объектов, находящихся в фокусе [7]. Мультифотонная микроскопия основана на возможности двухфотонного или трехфотонного возбуждения флуоресценции. Например, флуорофор, обычно поглощающий ультрафиолетовое излучение (≈350 нм), может быть возбужден двумя красными фотонами (≈700 нм), если они достигли флуорофора одновременно (поглощение будет зависеть от квадрата интенсивности возбуждающего излучения). Это значит, что необходима высокая плотность фотонов для возбуждения флуоресценции. Достаточная плотность достигается в фокусе, поэтому возбуждение флуоресценции происходит только в фокальной плоскости [8]. В I5M- и 4Pi-микроскопии применяются два объектива для возбуждения и/или регистрации флуоресценции, что позволяет освещать и регистрировать флуоресценцию с двух сторон от образца и заметно увеличить разрешение вдоль оптической оси (до 100 нм) [6].

Еще одним интересным методом является микроскопия структурированного освещения — SIM (Structured Illumination Microscopy). В плоскости, сопряженной с фокальной, располагается решетка, создающая определенный паттерн освещения. Индуцируемая флуоресценция повторяет паттерн освещения, при этом флуоресценция объектов, расположенных в фокальной плоскости, сильно меняется при перемещении этого паттерна. Флуоресценция объектов, расположенных не в фокусе, от сдвига решетки практически не зависит. Последующая компьютерная обработка позволяет отсечь флуоресценцию от остальных оптических слоев и также улучшить разрешение вдоль оси Z (рис. 3). В HR-SIM (High Resolution SIM) на образец проецируется освещение, характеризующееся высокой периодичностью. При взаимодействии с неизвестной структурой объекта, получается изображение с периодом выше, чем у двух изначально взаимодействующих образцов решетки и исследуемого объекта (эффект муара). Несколько раз изменяя положение решетки и анализируя различные изображения с муаровым эффектом, можно воссоздать исходную структуру объекта, недоступную обычной микроскопии из-за дифракционного предела [9].

Рисунок 3. Микроскопия структурированного освещения. На трех исходных изображениях (а—в) видно, что при перемещении решетки (обозначено черной линией) интенсивность флуоресценции объектов, расположенных в фокусе, заметно меняется. Флуоресценция, исходящая от других оптических слоев, практически не меняется (обозначено белой стрелкой), что позволяет избавиться от нее за счет компьютерной обработки (г).

Все перечисленные выше методы не преодолевают дифракционный предел как таковой. Сочетая сразу несколько из них, вдоль осей XYZ возможно увеличить разрешение максимум в два раза, но оно по-прежнему будет зависеть от λ и α [4].

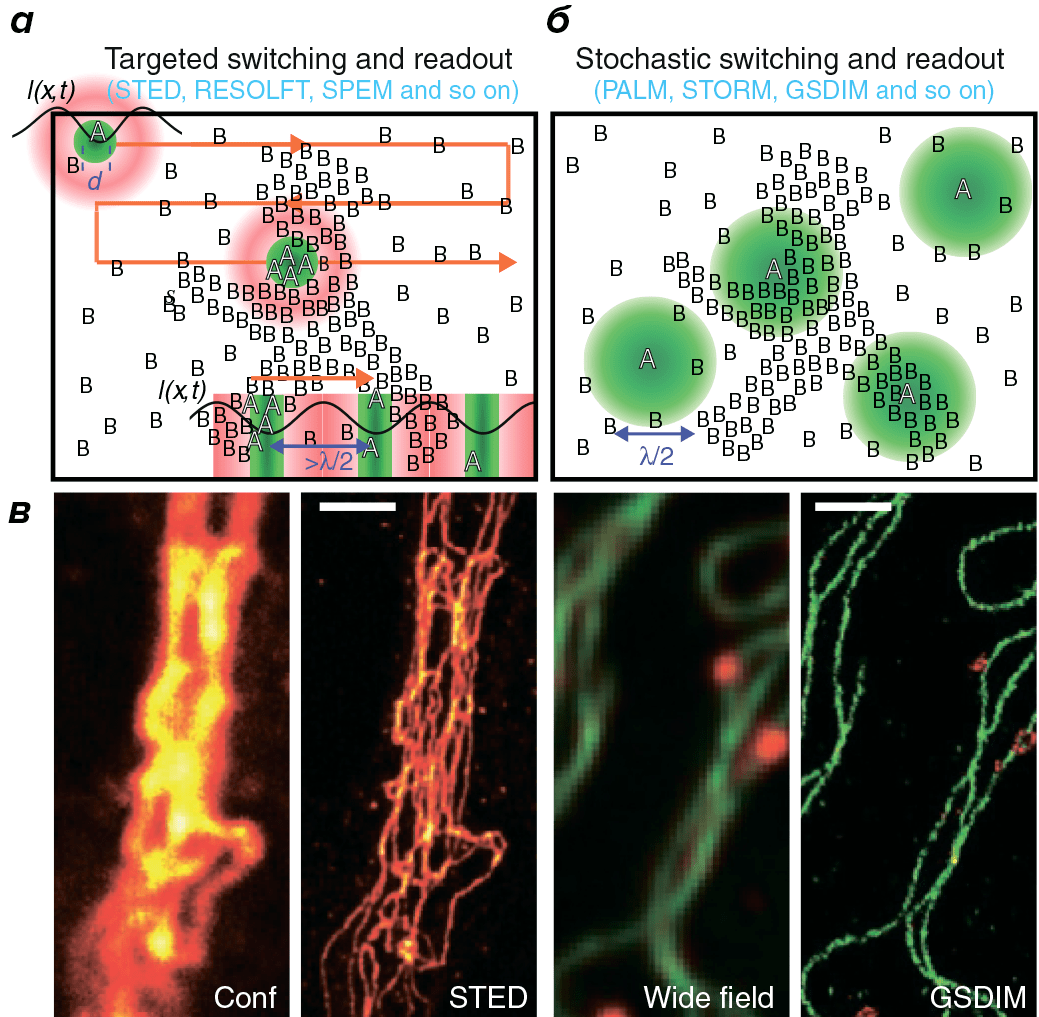

Микроскопия сверхвысокого разрешения

Таким образом, из-за дифракции вместо точечного изображения флуорофора получается размытое пятно. Однако дифракция не препятствует более точному определению координат данного флуорофора, если в его окрестности не находятся другие источники флуоресценции. Если флуоресцентные молекулы можно обратимо переводить из флуоресцентного состояния А в темновое состояние В так, чтобы молекулы в состоянии А были окружены молекулами в состоянии В, координаты молекул в состоянии А можно определить достаточно точно. Последовательно регистрируя некоторый пул молекул в состоянии А и запоминая в каждом считывании их координаты, из этих данных можно реконструировать изображение с субдифракционным разрешением [10].

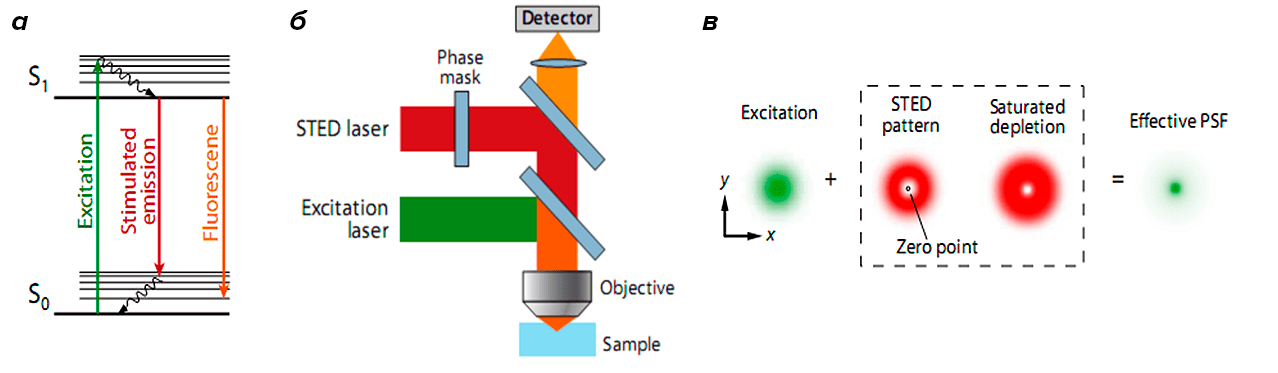

Один из способов определить точное положение флуоресцирующих молекул в некоторой точке — целенаправленно перевести флуорофоры вокруг этой точки в темновое состояние [10]. Данный подход реализован в группе методов RESOLFT (REversible Saturable OpticaL Fluorescence Transitions), объединяющей несколько похожих концепций [4]. Первая практически реализованная из них — это микроскопия STED (STimulated Emission Depletion, метод подавления спонтанного испускания), основанная на подавлении эмиссии флуорофоров, расположенных вне центра возбуждения. Когда флуорофор находится в возбужденном состоянии А и встречает фотон с энергией, соответствующей разнице энергий между возбужденным и основным состоянием В, он возвращается в основное состояние до того, как произойдет спонтанная флуоресценция (рис. 4а). Для вынужденной эмиссии флуорофоры освещаются кроме возбуждающего света STED-лазером с особым пространственным распределением интенсивностей в виде «пончика» с нулевой интенсивностью в центре. В результате флуоресцируют только молекулы, расположенные близко к области с нулевой интенсивностью STED-лазера, что сужает размер функции рассеяния точки (рис. 4б, в). Далее последовательно происходит сканирование всего образца (рис. 5) [4].

Рисунок 4. STED-микроскопия. а — Процесс вынужденной и спонтанной эмиссии. Когда флуорофор поглощает фотон возбуждающего света, он переходит из основного состояния S0 в возбужденное S1. Спонтанная эмиссия происходит, когда флуорофор возвращается в основное состояние. Вынужденная эмиссия происходит, если флуорофор поглощает фотон с энергией, сравнимой с разницей между основным и возбужденным состоянием. б — Схематическое изображение STED-микроскопа: свет от возбуждающего и STED-лазера одновременно фокусируются на одном участке образца. в — Распределение интенсивностей возбуждающего лазера и STED-лазера, который подавляет спонтанную флуоресценцию вокруг нулевой точки. В результате сужается функция рассеяния точки.

Рисунок 5. Две стратегии получения изображений со сверхвысоким разрешением. При направленном считывании данных (а) каждая точка образца облучается светом с особым распределением интенсивностей, так что все молекулы вокруг данной точки оказываются в темновом состоянии. Это уменьшает размеры участка с молекулами во флуоресцентном состоянии и, следовательно, функцию рассеяния точки. Для увеличения скорости сканирования образца можно применить распределение интенсивностей в виде линий с максимумами и нулевыми значениями (правый нижний угол). Для высокого разрешения по всем направлениям необходимо несколько раз повернуть паттерн освещения. При стохастическом считывании данных (б) индивидуальные молекулы переключаются между флуоресцентным и темновым состоянием. Интенсивность возбуждающего света подобрана так, что флуоресцирующие молекулы окружены молекулами в темновом состоянии. Если флуорофор яркий, можно очень точно определить его локализацию. в — Сравнение изображений, полученных с помощью оптической микроскопии и технологий сверхвысокого разрешения: слева — меченный антителами виментин, справа — микротрубочки (зеленые) и пероксисомы (красные) в клетках млекопитающих.

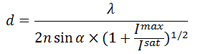

Метод STED позволят получить субдифракционное разрешение, рассчитываемое по формуле

где Imax — применяемая интенсивность STED-лазера, Isat — интенсивность, которая необходима для 50% вынужденной эмиссии. Увеличение Imax до высоких значений способствует быстрому фотовыцветанию образца, поэтому для увеличения разрешения можно уменьшить Isat, которая обратно пропорциональна времени жизни флуорофора. Для этого можно изменить природу флуор?