Полезные ископаемые которые добывают в шахтах

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 сентября 2018;

проверки требуют 17 правок.

У этого термина существуют и другие значения, см. Шахта (значения).

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок[1].

Описание[править | править код]

Угольная шахта в разрезе: 1 — штреки; 2 — угольный пласт; 3 — бремсберг; 4 — ходки; 5 — надшахтные здания стволов; 6 — административно-бытовой комбинат; 7 — склад; 8 — ; 9 — террикон.

Традиционно шахтой называется предприятие по подземной добыче каменного угля или горючих сланцев, в России существуют шахты для подземной добычи тяжёлой нефти (Ярега). При добыче подземным способом руды шахту называют рудни́к (в шахтёрских регионах распространено произношение с ударением на первый слог — ру́́дник).

Шахта включает наземные сооружения: копры, надшахтные здания, главные вентиляторные установки, дробильно-сортировочные фабрики, склады и совокупность подземных горных выработок, предназначенных для разработки месторождения в пределах шахтного поля.

Шахта — механизированное и автоматизированное предприятие, оснащенное производительными машинами и механизмами для добычи и транспортировки полезного ископаемого, проведения горных выработок, водоотлива и вентиляции. Срок службы шахт, отрабатывающих мощные месторождения, достигает 50—70 лет и более.

Глубина отдельных шахт по добыче золота и алмазов достигает 4 километров.

Для проветривания шахт и снижения запылённости используется вентиляция[2].

В равнинной местности чаще всего вскрытие производится вертикальными стволами, реже — наклонными, от которых на разных горизонтах (этажах) проводятся квершлаги до встречи с залежью ископаемого. В гористой местности основные вскрывающие выработки — штольни. Иногда неосведомленные люди ствол или штольню называют собственно шахтой.

После выработки больших объёмов породы, существует опасность оседания, провалов почвы и грунта в данном районе. Этот процесс часто бывает внезапным, его трудно предсказывать.

Интересные факты[править | править код]

Самые глубокие шахты мира находятся в ЮАР:

- «Мпоненг» — глубина около 4000 м.

- «Тау-Тона» (англ.)русск., «Витватерсранд» — глубина около 3900 м[3].

Шахтёрам приходится работать в экстремальных условиях. Жара доходит до 60 °C, и на такой глубине постоянно существует опасность прорыва воды и взрывов. В этих шахтах добывают золото.

Самые глубокие шахты СНГ

- Россия:

- рудник «Скалистый» (Норильск) (проектная глубина достигнута в сентябре 2018 года: 2056 м[4]; самый глубокий рудник Евразии[5])

- шахта «Черёмуховская-Глубокая» (Североуральск) (в эксплуатации с апреля 2015 года, глубина 1550 м[6])

- рудник «Таймырский» (Норильск) (в эксплуатации с 1982 года, глубина 1532 м[7])

- «Гайский ГОК» (Гай) (в июле 2019 года завершён монтаж подъёмного оборудования, предназначенного для выдачи горной массы с отметки 1310 м[8])

- шахта «Ново-Кальинская» (Североуральск) (в эксплуатации с июля 2005 года, скиповой ствол 1198 м, вспомогательный ствол 1243 м[9])

- шахта «Комсомольская» (Воркута) (самая глубокая угольная шахта России, 1100 м[10][11])

- Украина:

- «Гвардейская» (Кривой Рог) (на 2012 год шахтостроители 5 участка ОКСа вели работы по углублению шахтного ствола на отметке 1615 метра)

- «Родина» (Кривой Рог) (на 2010 год шахтостроители 26 участка ОКСа вели работы по углублению шахтного ствола на отметке 1522 метра)

- «Шахтёрская — Глубокая» (укр.)русск. (Шахтёрск) (1410 м[12][13])

- им. А. А. Скочинского (Донецк) (1350 м[14])

- им. В. М. Бажанова (укр.)русск. (Макеевка) (1322 м[15])

- «Прогресс» (Чистяково, бывш. Торез) (1300 м)

- «Капитальная» (укр.)русск. «Капитальная» (Мирноград, бывш. Димитров) (1240 м)

Самые крупные шахты

- Беларусь: 4РУ ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск, проектная мощность более 16 млн тонн/год).

- Россия: «Распадская» (фактическая добыча 8 млн тонн в год).

- Украина: «Гигант-Глубокая» (проектная мощность 7,4 млн тонн в год), «Красноармейская-Западная № 1» (проектная мощность 2,2 млн тонн в год, фактическая — свыше 6 млн тонн в год).

Самые старые шахты мира

- Самой старой шахтой считается рудник Нгвеня (англ. Ngwenya Mine), расположенный вблизи от северо-западной границы Свазиленда.

Самые интересные шахты-музеи

- соляная шахта «Величка» (Краков, Польша)

- угольная шахта «Гвидо»[pl] с тремя уровнями для посетителей музея: 170, 320, 355 метров[16] (Забже, Польша)

В геральдике[править | править код]

Рудокопная шахта — негеральдическая фигура, символизирующая отношение к горнодобывающей промышленности. Изображается в виде положенного в сруб колодца с воротом. Используется в гербах Екатеринбурга 1783 и 1998 годов утверждения.

См. также[править | править код]

- Шахты

- Шахтёр

Примечания[править | править код]

- ↑ Шахта // [www.mining-enc.ru/sh/shaxta Горная энциклопедия] / Гл. редактор Е.А. Козловский. — М.: Советская энциклопедия, 1986.

- ↑ Jay F. Colinet, James P. Rider, Jeffrey M. Listak, John A. Organiscak, and Anita L. Wolfe. Best Practices for Dust Control in Coal Mining. — National Institute for Occupational Safety and Health. — Pittsburgh, PA; Spokane, WA: DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-110, 2010. — 84 p. Есть перевод: Лучшие способы снижения запылённости в угольных шахтах. NIOSH 2010г

- ↑ https://www.mining-technology.com/projects/tautona_goldmine/

- ↑ https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/rudnik-skalistyy-vyshel-na-proektnuyu-otmetku-minus-2056-m/?type=news

- ↑ https://www.norilsk-zv.ru/articles/samaya_glubokaya_v_evrazii.html

- ↑ https://rusal.ru/press-center/press-releases/9505/

- ↑ https://my.krskstate.ru/docs/raw_materials/rudnik-taymyrskiy/

- ↑ https://www.metalinfo.ru/ru/news/110267

- ↑ https://uralmines.ru/subr-shahta-novo-kalinskaya/

- ↑ https://vorkutaugol.ru/rus/about/structure/document1024.phtml

- ↑ https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0)

- ↑ Ряд источников дают максимальную глубину 1326 м, 1354 м, или даже 1546 м

- ↑ https://shahtarsk.org.ua/_economy/Plan_innov_rozvut_2008-2012.pdf (недоступная ссылка)

- ↑ https://euro.gazeta.ru/articles/2012/06/a_4650229.shtml

- ↑ https://makrab.news/?m_ob=STO&m_id=243

- ↑ Kopalnia Guido. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego. Дата обращения 10 мая 2016.

Ссылки[править | править код]

- Список угольных шахт и разрезов России.

- Шахта добычи рудного золота.

Источник

Знакомство человека с полезными ископаемыми

На заре истории первобытный человек научился использовать грубо обработанные камни в качестве примитивных инструментов и оружия.

Изначально наши предки находили камни разных пород на поверхности земли. Затем, обнаруживая полезные свойства природных камней, люди стали целенаправленно искать определенный материал.

В это же время человек впервые начал добывать необходимые камни из других пород – так люди положили начало подземной добыче полезных ископаемых и горному делу.

Древняя выработка напоминала глубокий колодец, стены которого оснащались камнями-ступенями.

Сегодня шахта представляет собой крупное предприятие с технологичным оборудованием и автоматизированными системами управления. Современная выработка может иметь протяженность в несколько десятков километров.

Эпоха металла

С освоением меди и бронзы человечеству понадобились более совершенные методы добычи, открывающие доступ к глубоко залегающим рудным пластам. Около 3000 лет назад человек научился получать сварное железо и освоил поверхностную закалку, повышающую твердость металла.

Появление железа в повседневном обиходе дало толчок к усовершенствованию горного дела.

Вначале руду добывали открытым способом, но затем для разработки глубинных залежей стали обустраивать шахты, глубина которых достигала 120 м. Для спуска и подъема в стены выработки монтировали лестницы. Чтобы попасть в шахту или выбраться на поверхность, требовалось много сил – настолько, что рабочим порой месяцами приходилось находиться под землей.

В наше время работников в шахту доставляют специальные лифты.

Взрывные работы

Развиваясь, металлургия со временем требовала все больших объемов добычи угля, железной руды и других ископаемых материалов. В арсенале рабочих начали появляться новые инструменты, а выработки становились глубже.

Использование взрывчатки и появление динамита упростило работу горняков и позволило промышленности выйти на новый уровень.

Подтопление шахт и решение проблемы

Чем глубже человек уходил под землю, тем труднее ему приходилось – подземные воды подтопляли шахты. Справиться с затоплением при помощи ведра и веревки, конечно, не удавалось – шахтеры были вынуждены работать в холодной воде. Такая работа была одной из самых тяжелых.

Первый относительно действенный способ удаления воды из выработки – использование устройства под названием нория. Нории – это механизмы подъема жидкости, представляющие собой ковшовые элеваторы. Цепочку с ковшами приводил в действие человек, бегавший в большом барабане, напоминающем беличье колесо. Позже механизм стали приводить в действие силой животных. С помощью устройства можно было вычерпывать воду с глубины до 20 м.

Небольшую революцию в горном деле произвели поршневые насосы – благодаря им шахтеры получили доступ к более глубоким залежам руды и угля.

В 17 веке выработки стали еще глубже, и растущие объемы добычи привели к внедрению в процесс извлечения ископаемых тачки и вагонетки. До этого санки с породой тащили рабочие-«саночники».

В 19 веке «саночников» заменили на лошадей. Рабочих, управляющих животными, называли коногонами. Лошади в шахте узнавали хозяина по звуку голоса. Животные долго привыкали к голосу рабочего – из-за этого коногоны предпочитали работать с одной и той же лошадью.

Взрывы рудничного газа

На протяжении всей истории горнодобывающей отрасли рудничный газ был одной из самых серьезных проблем в каменноугольных шахтах. Метан, смешивающийся с кислородом, часто взрывался и представлял смертельную опасность для горняков. Кроме газа взрывоопасной была и угольная пыль.

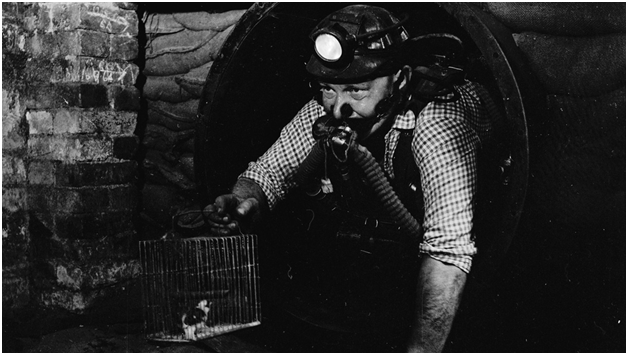

Самый первый метод проверки выработки на загазованность – спуск в шахту с канарейкой, помещенной в клетку. Гибель птицы была индикатором наличия опасной концентрации рудничного и угарного газа в атмосфере шахты.

Сегодня рабочие контролируют чистоту воздуха с помощью газоанализаторов – стационарных и индивидуальных. В современные каски горняков устанавливают детекторы, анализирующие воздух и передающие информацию о его состоянии.

Освещение в шахтах

К середине 18 века в английских выработках появилось «вертушечное огниво» – источник ярких искр. Конструктивно устройство представляло собой стальной диск, который при быстром вращении высекал искры из кремня. Такой способ освещения пришел на смену открытому пламени от факелов или свечей. По какой-то причине шахтеры сочли искры более безопасными, хотя они также провоцировали взрывы.

В 1815 году английский физик Гемфри Дэви изобрел свою знаменитую лампу. Лампа Дэви сконструирована таким образом, что опасная смесь метана с воздухом, попадающая в лампу, воспламенялась внутри корпуса устройства – огонь не распространялся за пределы лампы.

Лампа Дэви была предшественником газоанализаторов – шахтеры подносили лампу к своду шахты, чтобы по размеру и оттенку пламени определить наличие взрывоопасной смеси в атмосфере.

Горное дело и наука

Во времена раннего капитализма владельцы шахт не принимали во внимание тяжелейшие условия работы горняков. Во многих шахтах температура поднималась до 34 °C. В подобных условиях горняк мог работать примерно 20 минут. Для владельцев выработок стало очевидным, что неспособность человека долго работать при такой температуре напрямую влияет на доход предприятия. Это побудило их начать вкладывать средства в вентиляционные системы.

В 1898 году русский ученый Б. И. Бойкий усовершенствовал технологию добычи угля, внедрив на шахтах систему вентиляции, состоящую из нескольких вентиляторов. Нововведения специалиста существенно улучшили условия работы горняков.

Система вентиляции в современной шахте

Многие века рабочие на шахтах рубили уголь кайлом и обушком, находясь в тесных забоях. Чаще всего им приходилось работать лежа или сидя. Но во второй половине 19 века, вместе с небывалым подъемом промышленности, техническое оснащение сильно изменилось. Шахтеры стали пользоваться буром, благодаря которому удалось осуществлять проходку выработок глубиной 200-300 м.

Но на смену кайлу и обушку пришли бур и отбойный молоток.

С изобретением электродвигателя и началом его промышленного использования началась электрификация шахт. Сегодня электромоторы являются частью подъемных механизмов лифтов-клетей, насосов и вентиляторов. С помощью буров, приводимых в движение электродвигателями, проделывают шпуры для размещения взрывчатых веществ. Взрывчатку детонируют электрическим запалом. Электрический свет стал полностью безопасной альтернативой прежним способам освещения. Электричество превратило выработки в технологичные предприятия.

Шахта 21-го века – это гигантский комбинат под землей.

Штреки прокладываются мощными проходческими комбайнами. Вывоз угля полностью механизирован – на вагонетках порода достигает скиповых подъемников, отправляющих груз наверх в отгрузочные бункеры. Забой освещен электрическим светом, врубовые машины производят врубы в массивных пластах горной породы. Трещат пневмоотбойники, движутся конвейерные ленты с углем. Лифты-клети доставляют горняков в забой. Сверху, над шахтой, находятся компрессорные станции, электростанции, системы подачи воздуха, горно-обогатительные комбинаты, железнодорожная инфраструктура.

Работа шахтера, испокон веков остававшаяся крайне тяжелой и рискованной, сегодня стала во многом автоматизированной. Мы применяем все достижения горной науки, делающие труд шахтеров комфортным и максимально безопасным.

Источник

Ïðèøåëüöû, îêàçàâøèåñÿ íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò ðîäíîé ïëàíåòû è èñïûòûâàâøèå äåôèöèò â òåõíîëîãè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äëÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé, ïîñòóïèëè ïðîñòî è ãåíèàëüíî, ñîçäàâ ðàáîâ-øàõòåðîâ. Íå âêëàäûâàÿ ñóùåñòâåííûõ èíâåñòèöèé â ïðîèçâîäñòâî è ïåðåâåäÿ ëþäåé íà ñàìîîáåñïå÷åíèå, îíè áåñïîùàäíî ýêñïëóàòèðîâàëè ñâîèõ ðàáîâ, êîòîðûå ñ ïîìîùüþ ïðèìèòèâíûõ îðóäèé òðóäà «âûäàâàëè íà ãîðà» íåîáõîäèìûå ïðèøåëüöàì ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Îñîáåííî öåííûì äëÿ èíîïëàíåòÿí áûëî íå çîëîòî è íå ñåðåáðî, à îëîâî, êîòîðîå øóìåðû íàçûâàëè «íåáåñíûì ìåòàëëîì». Ñðåäè äðåâíèõ ïëåìåí ñóùåñòâîâàëà äàæå óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ. Íàïðèìåð, äîáû÷åé îëîâà çàíèìàëîñü òîëüêî ïëåìÿ êåññàðèòîâ, êîòîðûå ðàíåå ïðîæèâàëè íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî Èðàíà.

Äðåâíèå øàõòû êàìåííîãî âåêà, â êîòîðûõ òðóäèëèñü íàøè ïðåäêè, äîáûâàÿ äëÿ ïðèøåëüöåâ ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, íàõîäÿò â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ïëàíåòû íà Óðàëå, Ïàìèðå, Òèáåòå, â Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêå, Àôðèêå.  áîëåå ïîçäíèé ïåðèîä ëþäè èñïîëüçîâàëè ñòàðèííûå øàõòû óæå äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, èçâëåêàÿ èç íèõ ðóäó äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìåäè, îëîâà, ñâèíöà, æåëåçà.

×òîáû äîáðàòüñÿ äî ìåäåíîñíûõ ñëîåâ, íåîáõîäèìî áûëî âñêðûòü 12 ìåòðîâ âÿçêîãî è î÷åíü òÿæåëîãî ãëèíèñòîãî «÷åõëà», íàäåæíî óêðûâàâøåãî ëèíçû è æèëû ìåäíûõ ìèíåðàëîâ. Ìû ïûòàåìñÿ ðàñ÷èñòèòü îäíó èç 35 òûñÿ÷ ïîäîáíûõ øàõò

ñîõðàíèâøåìñÿ äî íàøåãî âðåìåíè èåðàòè÷åñêîì òåêñòå íà íîâîåãèïåòñêîì ÿçûêå (îí õðàíèòñÿ â Áðèòàíñêîì ìóçåå) ãîâîðèòñÿ, ÷òî åãèïåòñêèå ôàðàîíû åùå äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîëüçîâàëèñü çàïàñàìè ìåäè ñî ñêëàäîâ, îñòàâëåííûõ äðåâíèìè öàðÿìè. Ýòîò ôàêò ïîäòâåðæäàåò «Çàâåùàíèå Ðàìçåñà III» (11981166 ãîäû äî í. ý.):

Ïîñëàë ÿ ñâîèõ ëþäåé ñ ïîðó÷åíèåì â ïóñòûíþ Àòåê [íà Ñèíàéñêîì ïîëóîñòðîâå] ê áîëüøèì ìåäíûì ðóäíèêàì, êîòîðûå â ìåñòå ýòîì. È [âîò] èõ ëàäüè ïîëíû åþ [ìåäüþ]. Äðóãàÿ ÷àñòü ìåäè îòïðàâëåíà ïîñóõó, íàâüþ÷åíà íà èõ îñëîâ. Íå ñëûøàëè [ïîäîáíîãî] ðàíüøå, ñî âðåìåí äðåâíèõ öàðåé. Íàéäåíû èõ ðóäíèêè, ïîëíûå ìåäè, êîòîðàÿ ïîãðóæåíà [â êîëè÷åñòâå] äåñÿòêîâ òûñÿ÷ [êóñêîâ] íà èõ ëàäüè, îòïðàâëÿþùèåñÿ ïîä èõ íàäçîðîì â Åãèïåò è ïðèáûâàþùèå öåëûìè ïîä çàùèòîé [áîãà] ñ ïîäíÿòîé ðóêîé [áîãà Øèíà ïîêðîâèòåëÿ âîñòî÷íîé ïóñòûíè], è êîòîðàÿ ñëîæåíà â êó÷ó ïîä áàëêîíîì [öàðñêîãî äâîðöà] â âèäå ìíîãî÷èñëåííûõ êóñêîâ ìåäè [÷èñëîì] â ñîòíè òûñÿ÷, ïðè÷åì îíè öâåòà òðåõêðàòíîãî æåëåçà. Äàë ÿ âñåì ëþäÿì âçèðàòü íà íèõ, êàê íà äèêîâèíêó.

Ó íàðîäà, ïðîæèâàþùåãî îêîëî îçåðà Âèêòîðèÿ è ðåêè Çàìáåçè, ñîõðàíèëàñü ëåãåíäà î çàãàäî÷íûõ áåëûõ ëþäÿõ, êîòîðûõ íàçûâàëè «áà÷âåçè». Îíè ïîñòðîèëè êàìåííûå ãîðîäà è ïîñåëêè, ïðîëîæèëè êàíàëû äëÿ îðîøåíèÿ, âûðóáèëè â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ øóðôû ãëóáèíîé îò òðåõ äî 70 ìåòðîâ, òðàíøåè äëèíîé â íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ. Ñîãëàñíî ëåãåíäå, áà÷âåçè óìåëè ëåòàòü, ëå÷èòü âñå áîëåçíè è ñîîáùàëè î ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â äàëåêîì ïðîøëîì. Ïðèøåëüöû äîáûâàëè ðóäó è ïëàâèëè ìåòàëëû. Èñ÷åçëè ñ ëèöà Çåìëè îíè ñòîëü æå íåîæèäàííî, êàê è ïîÿâèëèñü.

Ïàíîðàìà îäíîãî èç ìíîãèõ ó÷àñòêîâ Êàðãàëîâ ñ òûñÿ÷àìè ñëåäîâ çàñûïàííûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê (ñúåìêà ñ âåðòîëåòà)

1970 ãîäó ãîðíîäîáûâàþùàÿ êîðïîðàöèÿ «Àíãëî-Àìåðèêàí êîðïîðýéøåí», ÷òîáû óìåíüøèòü çàòðàòû íà ïîèñê íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â Þæíîé Àôðèêå, ïðèâëåêëà àðõåîëîãîâ ê ïîèñêó çàáðîøåííûõ äðåâíèõ ðóäíèêîâ. Ïî ñîîáùåíèÿì Ýäðèàíà Áîøèåðà è Ïèòåðà Áþìîíòà, íà òåððèòîðèè Ñâàçèëåíäà è â äðóãèõ ìåñòàõ áûëè îáíàðóæåíû îáøèðíûå ó÷àñòêè ñ øàõòàìè ãëóáèíîé äî 20 ìåòðîâ. Âîçðàñò îáíàðóæåííûõ â øàõòàõ êîñòåé è äðåâåñíîãî óãëÿ ñîñòàâëÿåò îò 25 äî 50 òûñÿ÷ ëåò. Àðõåîëîãè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â äðåâíîñòè â Þæíîé Àôðèêå ïðèìåíÿëàñü òåõíîëîãèÿ ãîðíûõ ðàçðàáîòîê. Àðòåôàêòû, îáíàðóæåííûå â ðóäíèêàõ, ñâèäåòåëüñòâóþò î äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå ïðèìåíÿåìûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå âðÿä ëè áûëè äîñòóïíû ëþäÿì êàìåííîãî âåêà. Øàõòåðû äàæå âåëè ó÷åò âûïîëíåííîé ðàáîòû.

Íàèáîëåå ðàííèå ñâèäåòåëüñòâà æåëåçîäåëàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â Àôðèêå íàéäåíû â îêðåñòíîñòÿõ Òàðóãè è Ñàìóí Äèêèÿ ïîñåëåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê êóëüòóðå Íîê è ðàñïîëîæåííûõ íà ïëàòî Äæîñ â Íèãåðèè. Îáíàðóæåííóþ çäåñü ïå÷ü äëÿ ïðîèçâîäñòâà æåëåçà ñïåöèàëèñòû äàòèðóþò 500450 ãîäàìè äî í. ý. Îíà èìåëà öèëèíäðè÷åñêóþ ôîðìó è áûëà ñäåëàíà èç ãëèíû. ßìû äëÿ øëàêà áûëè óãëóáëåíû â ãðóíò, à òðóáêà äëÿ ìåõîâ íàõîäèëàñü íà óðîâíå çåìëè.

1953 ãîäó ãîðíÿêè øàõòû «Ëàéîí» â ðàéîíå Óîòòèñà (øòàò Þòà, ÑØÀ) ïðè äîáû÷å óãëÿ íà ãëóáèíå 2800 ìåòðîâ íàòêíóëèñü íà ñåòü äðåâíèõ òîííåëåé. Ïîäçåìíûå óãîëüíûå âûðàáîòêè, ñäåëàííûå íåèçâåñòíûìè ãîðíÿêàìè, íå èìåëè ñîîáùåíèÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ è áûëè òàêèìè ñòàðûìè, ÷òî âõîäû â øàõòó áûëè óíè÷òîæåíû ýðîçèåé.

Ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà øòàòà Þòà Ý. Óèëñîí âûñêàçàëñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó òàê:

Áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ýòè ïðîõîäû ñäåëàíû ðóêîé ÷åëîâåêà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñíàðóæè íå áûëî îáíàðóæåíî íèêàêèõ èõ ñëåäîâ, òîííåëè, ïî-âèäèìîìó, âåëèñü ñ ïîâåðõíîñòè äî òîãî ìåñòà, ãäå ñ íèìè ïåðåñåêëèñü íûíåøíèå ðàçðàáîòêè Íåò íèêàêîãî âèäèìîãî îñíîâàíèÿ äëÿ äàòèðîâêè òîííåëåé.

Ïðîôåññîð àíòðîïîëîãèè óíèâåðñèòåòà øòàòà Þòà Äæåññè Ä. Äæåííèíãñ îòðèöàåò, ÷òî äàííûå òîííåëè ìîãëè ïðîëîæèòü ñåâåðîàìåðèêàíñêèå èíäåéöû, è íå çíàåò, êåì áûëè äðåâíèå øàõòåðû:

Âî-ïåðâûõ, äëÿ âûïîëíåíèÿ òàêîé ðàáîòû íåîáõîäèìà ïðÿìàÿ ïîòðåáíîñòü äàííîé ìåñòíîñòè â óãëå. Äî ïðèõîäà áåëîãî ÷åëîâåêà âñå ãðóçû òðàíñïîðòèðîâàëèñü íîñèëüùèêàìè-ëþäüìè. ×òî êàñàåòñÿ ìåñòíîñòè, íåò íèêàêèõ äàííûõ î òîì, ÷òî àáîðèãåíû â ðàéîíå øàõò Óîòòèñà æãëè óãîëü.

Ñåâåðíîé Àìåðèêå îáíàðóæåíî íåñêîëüêî ðóäíèêîâ, â êîòîðûõ íåèçâåñòíàÿ öèâèëèçàöèÿ äîáûâàëà ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Íàïðèìåð, íà îñòðîâå Ðîéàë (îçåðî Âåðõíåå) èç äðåâíåé øàõòû áûëè äîáûòû òûñÿ÷è òîí ìåäíîé ðóäû, êîòîðàÿ çàòåì çàãàäî÷íûì îáðàçîì áûëà âûâåçåíà ñ îñòðîâà.

Ýéëàòñêèé ðåãèîí, äðåâíåéøèå ìåäíûå øàõòû

þæíîé ÷àñòè øòàòà Îãàéî îáíàðóæåíî íåñêîëüêî ïå÷åé äëÿ âûïëàâêè ìåòàëëà èç æåëåçíîé ðóäû. Ôåðìåðû ýòîãî øòàòà èíîãäà íàõîäÿò ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ íà ñâîèõ ïîëÿõ.

Èçîáðàæåíèÿ «øàõòåðîâ» ñ çàãàäî÷íûìè îðóäèÿìè òðóäà, ïîõîæèìè íà îòáîéíûå ìîëîòêè è äðóãèå èíñòðóìåíòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ãîðíûõ ðàáîò, ìîæíî âñòðåòèòü â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ çåìíîãî øàðà. Íàïðèìåð, â äðåâíåé ñòîëèöå òîëüòåêîâ ãîðîäå Òóëå ñóùåñòâóþò ðåëüåôû è áàðåëüåôû ñ èçîáðàæåíèåì áîãîâ, ñæèìàþùèõ â ðóêàõ ïðåäìåòû, áîëüøå íàïîìèíàþùèå ïëàçìåííûå ðåçàêè, ÷åì îðóäèÿ êàìåííîãî èëè áðîíçîâîãî âåêà.

Íà îäíîé èç êàìåííûõ êîëîíí ãîðîäà Òóëå èìååòñÿ áàðåëüåô: áîæåñòâî òîëüòåêîâ äåðæèò â ïðàâîé ðóêå «øàõòåðñêèé» èíñòðóìåíò; åãî øëåì ïîäîáåí ãîëîâíûì óáîðàì äðåâíèõ àññèðèéñêèõ öàðåé.

Íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà òîëüòåêîâ â Ìåêñèêå îáíàðóæåíî íåìàëî äðåâíèõ øàõò, â êîòîðûõ ðàíåå äîáûâàëîñü çîëîòî, ñåðåáðî è äðóãèå öâåòíûå ìåòàëëû. Àëåêñàíäð Äåëü Ìààð â «Èñòîðèè äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ» ïèøåò:

îòíîøåíèè äîèñòîðè÷åñêîé ãîðíîäîáû÷è íàäëåæèò âûäâèíóòü ïðåäïîñûëêó î òîì, ÷òî àöòåêè íå çíàëè æåëåçà, à ïîòîìó âîïðîñ î ãîðíîäîáû÷å øàõòíûì ñïîñîáîì ïðàêòè÷åñêè íå ñòîèò. Íî ñîâðåìåííûå èçûñêàòåëè îáíàðóæèëè â Ìåêñèêå äðåâíèå øàõòû è ñâèäåòåëüñòâà øàõòíûõ ðàçðàáîòîê, êîòîðûå îíè ñî÷ëè ìåñòàìè äîèñòîðè÷åñêîé ãîðíîäîáû÷è.

Êèòàå äîáû÷à ìåäè âåëàñü ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè êèòàéñêèå àðõåîëîãè èññëåäîâàëè 252 âåðòèêàëüíûå øàõòû, îïóñêàþùèåñÿ íà ãëóáèíó äî 50 ìåòðîâ, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ãîðèçîíòàëüíûìè øòîëüíÿìè è ëàçàìè. Íà äíå øòîëåí è øàõò áûëè íàéäåíû æåëåçíûå è áðîíçîâûå îðóäèÿ, êîãäà-òî ïîòåðÿííûå ãîðíÿêàìè. Ìåäíûå çàëåæè ðàçðàáàòûâàëèñü ñíèçó ââåðõ: êàê òîëüêî ðóäà â øòîëüíå èññÿêàëà, óñòðàèâàëàñü íîâàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ âûøå, â âåðòèêàëüíîì ñòâîëå øàõòû. Ïîñêîëüêó ðóäà äîñòàâëÿëàñü íà ïîâåðõíîñòü â êîðçèíàõ, ïóñòàÿ ïîðîäà èç íîâûõ øòîëåí, ÷òîáû íå ïîäíèìàòü åå, ïðîñòî ñáðàñûâàëàñü âíèç, â çàáðîøåííûå âûðàáîòêè. Øòîëüíè îñâåùàëèñü ðàçäâîåííûìè ïàëî÷êàìè ãîðÿùåãî áàìáóêà, âîòêíóòûìè â ñòåíû.

Ìíîãî÷èñëåííûå äðåâíèå øàõòû èìåþòñÿ â Ðîññèè è íà òåððèòîðèè ñòðàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñòàðèííûå êîïè áûëè îáíàðóæåíû â ïðåäãîðüÿõ Ñåâåðíîãî Àëòàÿ, Ìèíóñèíñêîé êîòëîâèíå, â ðàéîíå Îðåíáóðãà, îçåðà Áàéêàë, ó ðåêè Àìóð, íà Þæíîì Óðàëå, â áàññåéíå ðåêè Èøèì, â ðÿäå ðàéîíîâ Ñðåäíåé Àçèè, à òàêæå íà Êàâêàçå è Óêðàèíå. Ë. Ï. Ëåâèòñêèé îïóáëèêîâàë â 1941 ãîäó áðîøþðó «Î äðåâíèõ ðóäíèêàõ», ãäå ïðèâåäåíà êàðòà ñ óêàçàíèåì ìåñò íåñêîëüêèõ ñîòåí ãîðíûõ ðàçðàáîòîê çåìíûõ íåäð, â êîòîðûõ äîáûâàëèñü â îñíîâíîì ìåäü, îëîâî, ñåðåáðî è çîëîòî.  äðåâíèõ çàáîÿõ ìíîãèõ êîïåé áûëè îáíàðóæåíû êàìåííûå ìîëîòêè èç òâåðäîé ïîðîäû, âûïîëíåííûå â ôîðìå ìíîãîãðàííèêà èëè ïëîñêîãî öèëèíäðà. Äëÿ îòêàëûâàíèÿ ðóäû ñëóæèëè áðîíçîâûå êèðêè, êëèíüÿ è çóáèëà.  íåêîòîðûõ øàõòàõ íàéäåíû ñêåëåòû ïîãèáøèõ ëþäåé.

1961 ãîäó íåïîäàëåêó îò Àðõûçà (Çàïàäíûé Êàâêàç) íà ãîðå Ïàñòóõîâîé ãåîëîãè îáíàðóæèëè ñòàðûå øàõòû. Â. À. Êóçíåöîâ, èññëåäîâàâøèé ãîðíûå âûðàáîòêè, îòìå÷àë:

äðåâíèå ãîðíÿêè è ðóäîçíàòöû äåéñòâîâàëè ñ áîëüøèì çíàíèåì äåëà: îíè øëè ïî æèëå è âûáèðàëè âñå ëèíçû è ñêîïëåíèÿ ìåäíîé ðóäû, íå îñòàíàâëèâàÿñü íà ìàëîçíà÷èòåëüíûõ âêðàïëåíèÿõ. Îñâåäîìëåííîñòü ïî òåì âðåìåíàì ïîðàçèòåëüíàÿ, âåäü íèêàêèõ ñïåöèàëüíûõ íàó÷íûõ çíàíèé ïî ãåîëîãèè è ãîðíîìó äåëó íå ñóùåñòâîâàëî. Óæå â ñåäîé äðåâíîñòè ëþäè óìåëè èñêóñíî âåñòè ñâîåãî ðîäà ãåîëîãè÷åñêóþ ðàçâåäêó è ñ ýòîé öåëüþ èññëåäîâàëè òðóäíîäîñòóïíûå ãîðíûå õðåáòû.

×óäñêèå êîïè (îò ñëîâà «÷óäü») ñîáèðàòåëüíîå íàçâàíèå íàèáîëåå äðåâíèõ ðóäíûõ âûðàáîòîê, ñëåäû êîòîðûõ îáíàðóæåíû íà òåððèòîðèè Óðàëà, Çàïàäíîé Ñèáèðè, Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Êíèãà Ý. È. Ýéõâàëüäà «Î ÷óäñêèõ êîïÿõ» ñîäåðæèò ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î íèõ:

Ðóäíèêè íà÷àëè ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ ïðèìåðíî â 1-é ïîëîâèíå III òûñÿ÷åëåòèÿ äî í. ý.; íàèáîëüøàÿ äîáû÷à ïðèõîäèòñÿ íà XIIIXII âåêà äî í. ý.; äîáû÷à ïðåêðàòèëàñü â VVI âåêàõ í. ý. â Çàïàäíîé Ñèáèðè è â XIXII âåêàõ í. ý. íà Ñðåäíåì è Ñåâåðíîì Óðàëå. Ïðè ïðîõîäêå ÷óäñêèõ êîïåé äðåâíèå ðóäîêîïû ïðèìåíÿëè êàìåííûå ìîëîòû, êëèíüÿ, ïåñòû, äðîáèëêè; ðîãîâûå è êîñòÿíûå êèðêè; ìåäíûå è áðîíçîâûå, à çàòåì æåëåçíûå êèðêè, êàéëû, ìîëîòêè; äåðåâÿííûå êîðûòà, áðåâíà-ëåñòíèöû; ïëåòåíûå êîðçèíû, êîæàíûå ñóìêè è ðóêàâèöû; ãëèíÿíûå ñâåòèëüíèêè è äð. Ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îáû÷íî íà÷èíàëàñü ÿìàìè-çàêîïóøêàìè; óãëóáèâøèñü ïî ïàäåíèþ çàëåæè íà 68 ìåòðîâ, îáû÷íî ïðîõîäèëè âîðîíêîîáðàçíûå, ñëåãêà íàêëîííûå è ñóæàþùèåñÿ êíèçó øàõòû, èíîãäà íåáîëüøîãî ñå÷åíèÿ øòîëüíè, à ïî ïðîæèëêàì îðòû. Ãëóáèíà âûðàáîòîê â ñðåäíåì áûëà 1014 ìåòðîâ; íåêîòîðûå äîñòèãàëè çíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ (íàïðèìåð, ìåäíûé êàðüåð â ðàéîíå ãîðîäà Îðñêà 130 ìåòðîâ äëèíû è 1520 ìåòðîâ øèðèíû), òàê êàê äîáû÷à ðóäû â íèõ âåëàñü íà ïðîòÿæåíèè ñîòåí ëåò.

1735 ãîäó ê þãó îò Åêàòåðèíáóðãà, â ðàéîíå Ãóìåøåâñêîãî ðóäíèêà, íà ïîâåðõíîñòè çåìëè áûëè îáíàðóæåíû çíà÷èòåëüíûå êîëè÷åñòâà óæå äîáûòîé äðåâíèìè øàõòåðàìè ðóäû ñ áîëüøèì ñîäåðæàíèåì ìåäè («âåëèêîå ãíåçäî ñàìîé ëó÷øåé ìåäíîé ðóäû»), à òàêæå ñëåäû ñòàðèííûõ îáâàëèâøèõñÿ øàõò ãëóáèíîé îêîëî 20 ìåòðîâ è îñûïàâøèåñÿ êàðüåðû. Âîçìîæíî, ÷òî-òî çàñòàâèëî ðóäîêîïîâ ñïåøíî ïîêèíóòü ìåñòî ñâîåé ðàáîòû.  âûðàáîòêàõ Ãóìåøåâñêîãî ðóäíèêà íàéäåíû áðîøåííûå ìåäíûå êàéëû, ìîëîòû, îñòàòêè äåðåâÿííûõ ëîïàò.

Îðóäèÿ äðåâíèõ ðóäîêîïîâ èç Ñòåïíÿêà

Î äðåâíèõ ðóäíèêàõ â Çàáàéêàëüå è îñòàòêàõ ïëàâèëüíûõ ïå÷åé â ðàéîíå Íåð÷èíñêà áûëî èçâåñòíî óæå ïðè öàðå Ôåäîðå Àëåêñååâè÷å.  ãðàìîòå ãîëîâû Íåð÷èíñêîãî îñòðîãà Ñàìîéëû Ëèñîâñêîãî íàïèñàíî:

Îêîëî òåõ æå ìåñò îò Íåð÷èíñêîãî îñòðîãó â òðèíàäöàòè äíèùàõ áûëè ãîðîäû è þðòû, ìíîãèå æèëûå, è ìåëüíèö êàìíè æîðíîâûå, è îñûïè çåìëÿíûå, íå â îäíîì ìåñòå; à îí-äå Ïàâåë [ðóññêèé ïîñëàíåö] ñïðàøèâàë ìíîãèõ ñòàðûõ ëþäåé èíîçåìöåâ è òóíãóñîâ è ìóíãàëüñêèõ ëþäåé: êàêèå ëþäè íà òîì ìåñòå ïåðåä ñåãî æèâàëè è ãîðîäà è âñÿêèå çàâîäû çàâîäèëè; è îíè ñêàçàëè: êàêèå ëþäè æèâàëè, òîãî îíè íå çíàþò è íè îò êîãî íå ñëûõàëè.

Êîëè÷åñòâî ìåëêèõ êîïåé è ÿì-çàêîïóøåê íà òåððèòîðèè Ðîññèè èñ÷èñëÿåòñÿ òûñÿ÷àìè. Èìååòñÿ ìíîæåñòâî äðåâíèõ êàðüåðîâ è âûðàáîòîê, ãäå ìåäü äîáûâàëàñü ïðîãðåññèâíûì âñêðûøíûì ñïîñîáîì: íàä çàëåæàìè ðóäû óäàëÿëñÿ ãðóíò, è ìåñòîðîæäåíèå ðàçðàáàòûâàëîñü áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò. Íà âîñòîêå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè èçâåñòíû äâà òàêèõ ðóäíèêà: Óø-Êàòòûí (÷åòûðå äðåâíèõ êàðüåðà ñ îòâàëàìè ìåäíîé ðóäû, íàèáîëåå êðóïíûé èç íèõ èìååò äëèíó 120 ìåòðîâ, øèðèíó 1020 ìåòðîâ è ãëóáèíó 13 ìåòðà) è Åëåíîâñêèé (ðàçìåðîì 30 õ 40 ìåòðîâ è ãëóáèíîé 56 ìåòðîâ). Ïðîâåäåííûå ìèíåðàëîãî-ãåîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü, ÷òî ìåäíî-òóðìàëèíîâûå ðóäû, àíàëîãè÷íûå åëåíîâñêèì, ÿâëÿëèñü îäíèì èç èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà â äðåâíåéøåì ãîðîäå Àðêàèì.

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â 1994 ãîäó îáíàðóæåí îòêðûòûé ðóäíèê Âîðîâñêàÿ ÿìà, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ â ìåæäóðå÷üå Çèíãåéêà Êóéñàê, â 5 êèëîìåòðàõ îò ïîñåëêà Çèíãåéñêèé. Äðåâíÿÿ âûðàáîòêà èìååò îêðóãëóþ ôîðìó, äèàìåòð 3040 ìåòðîâ, ãëóáèíó 35 ìåòðîâ è îêðóæåíà îòâàëàìè ïóñòîé ïîðîäû. Ïî çàêëþ÷åíèþ ñïåöèàëèñòîâ, íà ðóäíèêå áûëî äîáûòî îêîëî 6 òûñÿ÷ òîíí ðóäû ñ ñîäåðæàíèåì ìåäè 23 %, èç êîòîðîé ìîãëî áûòü ïîëó÷åíî îêîëî 10 òîíí ìåòàëëà.

Ñëåäû äðåâíèõ ãîðíûõ âûðàáîòîê èìåþòñÿ â Êèðãèçèè, Òàäæèêèñòàíå, Óçáåêèñòàíå è Êàçàõñòàíå.  ðàéîíå îçåðà Èññûê-Êóëü íà ìåñòîðîæäåíèÿõ çîëîòûõ, ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ è îëîâÿííûõ ðóä â 1935 ãîäó áûëè íàéäåíû ñëåäû äðåâíèõ ãîðíûõ ðàáîò.

1940 ãîäó ãåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Å. Åðìàêîâà îáíàðóæèëà â òðóäíîäîñòóïíûõ îòðîãàõ Ïàìèðà ãîðèçîíòàëüíûé øòðåê ñ ðàçâåòâëåíèÿìè äëèíîé îêîëî 150 ìåòðîâ. Î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè ãåîëîãàì ñîîáùèëè ìåñòíûå æèòåëè.  äðåâíåé âûðàáîòêå äîáûâàëè ìèíåðàë øååëèò ðóäó âîëüôðàìà. Ïî äëèíå ñòàëàãìèòîâ è ñòàëàêòèòîâ, êîòîðûå îáðàçîâàëèñü â øòðåêå, ãåîëîãè óñòàíîâèëè ïðèáëèçèòåëüíîå âðåìÿ ãîðíîé âûðàáîòêè 1215 òûñÿ÷ ëåò äî í. ý. Êîìó ïîíàäîáèëñÿ â êàìåííîì âåêå ýòîò òóãîïëàâêèé ìåòàëë ñ òåìïåðàòóðîé ïëàâëåíèÿ 3380 °C, íåèçâåñòíî.

Î÷åíü áîëüøîé ïî ïðîòÿæåííîñòè äðåâíèé ïåùåðíûé ðóäíèê Êàíèãóò íàõîäèòñÿ â Ñðåäíåé Àçèè, åãî åùå íàçûâàþò «Ðóäíèê èñ÷åçíîâåíèÿ». Òàì äîáûâàëè ñåðåáðî è ñâèíåö. Ïðè îñìîòðå ýòèõ âûðàáîòîê â 1850 ãîäó áûëî îáíàðóæåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî õîäîâ è èñòëåâøèõ äåðåâÿííûõ ïîäïîðîê, êîòîðûå ñëóæèëè äëÿ óêðåïëåíèÿ ñâîäîâ èñêóññòâåííîé ïåùåðû. Ïðîòÿæåííîñòü îãðîìíîãî ðóäíèêà, èìåþùåãî äâà âûõîäà íà ïîâåðõíîñòü, îòñòîÿùèõ äðóã îò äðóãà íà 200 ìåòðîâ, ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,6 êèëîìåòðà. Ïóòü ïî ýòîìó ëàáèðèíòó îò îäíîãî âõîäà äî äðóãîãî çàíèìàåò íå ìåíåå 3 ÷àñîâ. Ïî ìåñòíûì ïðåäàíèÿì, ïðè Õóäîÿð-õàíå òóäà íàïðàâëÿëè ïðåñòóïíèêîâ, ïðèãîâîðåííûõ ê ñìåðòíîé êàçíè, è åñëè îíè âîçâðàùàëèñü áåç ñåðåáðà, èõ óáèâàëè.

Îáùèé îáúåì äîñòàâëåííîé «íà ãîðà» è ïåðåðàáîòàííîé â äðåâíèõ ðóäíèêàõ ïîðîäû âïå÷àòëÿåò. Íàïðèìåð, â Ñðåäíåé Àçèè, â ðàéîíå ìåñòîðîæäåíèÿ Êàíäæîë («òðîïà äðåâíèõ ðóäîêîïîâ»), êîòîðîå ðàñïîëîæåíî â 2 êèëîìåòðàõ ñåâåðíåå ðåêè Óòêåìñó, èìåþòñÿ ñëåäû ñòàðèííûõ âûðàáîòîê, òÿíóùèõñÿ ïîëîñîé íà ïðîòÿæåíèè 6 êèëîìåòðîâ. Ðàíåå â øàõòàõ äîáûâàëîñü ñåðåáðî è ñâèíåö. Îáùèé îáúåì ðóäíè÷íûõ îòâàëîâ äî 2 ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ, îáúåì âèäèìûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê îêîëî 70 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. Íà ìåñòîðîæäåíèè Äæåðêàìàð îáíàðóæåíî áîëåå ñòà äðåâíèõ øàõò ñ áîëüøèìè îòâàëàìè îêîëî íèõ. Îáùåå êîëè÷åñòâî äðåâíèõ âûðàáîòîê Àëìàëûêà îêîëî 600. Îáúåì âûíóòîé ïîðîäû ñîñòàâëÿåò áîëåå 20 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ.

Äæåçêàçãàíñêèå ìåäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ â Êàçàõñòàíå, âíîâü îòêðûòûå â 1771 ãîäó, ðàçðàáàòûâàëèñü åùå â äîèñòîðè÷åñêèå âðåìåíà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò îãðîìíûå îòâàëû ïóñòîé ïîðîäû è ñëåäû ãîðíûõ ðàáîò.  áðîíçîâîì âåêå çäåñü áûëî äîáûòî îêîëî ìèëëèîíà òîíí ìåäíîé ðóäû. Èç Óñïåíñêîãî ðóäíèêà áûëî èçâëå÷åíî 200 òûñÿ÷ òîíí ðóäû.  ðàéîíå Äæåçêàçãàíà áûëî âûïëàâëåíî îêîëî 100 òûñÿ÷ òîíí ìåäè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êàçàõñòàíå îáíàðóæåíî ñâûøå 80 ìåñòîðîæäåíèé ìåäíûõ, îëîâÿííûõ è çîëîòîíîñíûõ ðóä, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü äëÿ äîáû÷è ìåòàëëîâ â ãëóáîêîé äðåâíîñòè.

1816 ãîäó ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ãîðíîãî èíæåíåðà È. Ï. Øàíãèíà îáíàðóæèëà îáøèðíûå äðåâíèå îòâàëû ïóñòîé ïîðîäû â ðàéîíå ðåêè Èøèì.  îò÷åòå íàïèñàíî:

ðóäíèê ñåé ñîñòàâëÿë áîãàòûé èñòî÷íèê ïðîìûøëåííîñòè äëÿ òðóäèâøèõñÿ íàä ðàçðàáîòêîþ åãî

Øàíãèí ïðèìåðíî îöåíèë ïóñòóþ ïîðîäó ó ãîðû Èìàí: âåñ äðåâíèõ îòâàëîâ îêîëî 3 ìèëëèîíîâ ïóäîâ. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èç äîáûòîé ðóäû áûëî âûïëàâëåíî òîëüêî 10 % ìåäè, òî ïîëó÷åííûé ìåòàëë âåñèë îêîëî 50 òûñÿ÷ òîíí. Ñóùåñòâóþò îöåíêè äîáû÷è ìåäè, îñíîâàííûå íà àíàëèçå îòâàëîâ øàõò, ñîãëàñíî êîòîðûì îáúåì äîáûòîé â äðåâíîñòè ìåäè ñîñòàâëÿåò îêîëî ïîëîâèíû ìîùíîñòè âñåãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, â äàëåêîì ïðîøëîì áûëî âûïëàâëåíî ïðèìåðíî 250 òûñÿ÷ òîíí ìåäè.

1989 ãîäó àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ÀÍ Ðîññèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Å. Í. ×åðíûõà èçó÷àëà ìíîãî÷èñëåííûå äðåâíèå ïîñåëêè ãîðíÿêîâ â Êàðãàëèíñêîé ñòåïè (Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü), äàòèðóåìûå IVII òûñÿ÷åëåòèÿìè äî í. ý. Îáùàÿ ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè ñî ñëåäàìè ñòàðûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê ñîñòàâëÿåò îêîëî 500 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Ïðè ðàñêîïêàõ áûëè îáíàðóæåíû æèëèùà øàõòåðîâ, ìíîãî÷èñëåííûå ëèòåéíûå ôîðìû, îñòàòêè ðóäû è øëàêîâ, êàìåííûå è ìåäíûå èíñòðóìåíòû è äðóãèå ïðåäìåòû, óêàçûâàþùèå íà òî, ÷òî Êàðãàëèíñêàÿ ñòåïü áûëà îäíèì èç êðóïíåéøèõ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèõ öåíòðîâ äðåâíîñòè. Ïî îöåíêàì àðõåîëîãîâ, èç ñòàðèííûõ êàðãàëèíñêèõ øàõò áûëî èçâëå÷åíî îò 2 äî 5 ìèëëèîíîâ òîíí ðóäû. Ïî ðàñ÷åòàì ãåîëîãà Â. Ìèõàéëîâà, òîëüêî â îðåíáóðãñêèõ ðóäíèêàõ áðîíçîâîãî âåêà áûëî äîáûòî ñòîëüêî ìåäíîé ðóäû, ÷òî åå õâàòèëî áû äëÿ âûïëàâêè 50 òûñÿ÷ òîíí ìåòàëëà. Ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì âî II òûñÿ÷åëåòèè äî í. ý. äîáû÷à ìåäè áûëà ïðåêðàùåíà, õîòÿ çàïàñû ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íå èñòîùèëèñü.

Êàçà÷èé îôèöåð Ô. Ê. Íàáîêîâ â 1816 ãîäó áûë íàïðàâëåí â êàçàõñêóþ ñòåïü äëÿ âûÿâëåíèÿ äðåâíèõ çàáðîøåííûõ ðóäíèêîâ è ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.  ñâîåì îò÷åòå («Äíåâíîì æóðíàëå ìàéîðà Íàáîêîâà») îí ïðèâîäèò ìíîæåñòâî ñâåäåíèé î ñòàðèííûõ ðóäíèêàõ:

Ïðèèñê Àííèíñêèé áûë îáðàáîòàí äðåâíèìè íàðîäàìè ïî âñåì ïðîòÿæåíèÿì. Íàñûïè, ñèìè ðàçðàáîòêàìè ïðîèçâåäåííûå, íûíå ïîêðûòû ãóñòûì ëåñîì è çàíèìàþò îêîëî 1000 êâàäðàòíûõ ñàæåíåé Øóðôû îíûõ ñîäåðæàëè â îäíîì ïóäå îò 1 äî 10 ôóíòîâ ìåäè, êðîìå ñåðåáðà. Ïî ïðèáëèæåííîìó èñ÷èñëåíèþ, ïðèèñê ñåé äîëæåí çàêëþ÷àòü ðóäû îêîëî 8000 êóáè÷åñêèõ ñàæåí, èëè äî 3 000 000 ïóäîâ Áàðîí Ìåéåíäîðô íàõîäèë ðàçíûå ïðèçíàêè ìåäíîé ðóäû íà Èëåêå è íà Áåðäÿíêå. Ñåé ïîñëåäíèé ðóäíèê, êàæåòñÿ, áûë îïèñàí Ïàëëàñîì. Îí íàçûâàåò åãî Ñàéãà÷üèì è ïèøåò, ÷òî â íåì áûëà íàéäåíà õîðîøî ñîõðàíèâøàÿñÿ, ïðîñòðàííàÿ è âî ìíîãèõ ìåñòàõ ðàçðàáîòàííàÿ äðåâíÿÿ øòîëüíÿ, ïðè î÷èùåíèè êîòîðîé îòûñêàíû ëåïåøêè ñïëàâëåííîé ìåäè, ïëàâèëüíûå ãîðøêè èç áåëîé ãëèíû è êîñòè çàñûïàííûõ çåìëåþ ðàáîòíèêîâ. Òóò æå íàøëè ìíîæåñòâî êóñêîâ îêàìåíåëîãî äåðåâà, íî íå çàìåòèëè íèãäå ïðèçíàêà ïëàâèëüíûõ ïå÷åé.

Åñëè ñóäèòü ïî îáùåìó îáúåìó äîáûòîé â äðåâíèõ ðóäíèêàõ ìåäíîé ðóäû èëè îëîâà, ÷åëîâå÷åñòâî áðîíçîâîãî âåêà äîëæíî áûëî áóêâàëüíî çàâàëèòü ñåáÿ èçäåëèÿìè èç ìåäè èëè áðîíçû. Ìåäü â äàëåêîì ïðîøëîì ïðîèçâîäèëàñü â òàêèõ êîëè÷åñòâàõ, ÷òî åå õâàòèëî áû íà íóæäû ìíîãèõ ïîêîëåíèé ëþäåé. Òåì íå ìåíåå â çàõîðîíåíèÿõ çíàòíûõ ëþäåé àðõåîëîãè íàõîäÿò ëèøü îòäåëüíûå ïðåäìåòû èç ìåäè, êîòîðàÿ â òî âðåìÿ öåíèëàñü î÷åíü âûñîêî. Êóäà èñ÷åçàëè «èçëèøêè» ìåòàëëà, íåèçâåñòíî. Ëþáîïûòíî, ÷òî â ðàéîíå ìíîãèõ äðåâíèõ ðóäíèêîâ íå îáíàðóæåíî ñëåäîâ ïëàâèëüíûõ ïå÷åé. Âèäèìî, ïåðåðàáîòêà ðóäû â ìåòàëë ïðîèçâîäèëàñü â äðóãîì ìåñòå è öåíòðàëèçîâàííî. Íåò íè÷åãî íåâåðîÿòíîãî â òîì, ÷òî ïðèøåëüöû, èñïîëüçóÿ áåñïëàòíûé òðóä ðàáîâ-øàõòåðîâ, äîáûâàëè òàêèì ñïîñîáîì ïîëåçíûå èñêîïàåìûå èç íåäð Çåìëè è âûâîçèëè èõ íà ñâîþ ïëàíåòó.

Источник